区域政策

深度推进京津冀协同发展的思考与探索时间: 2017-10-27信息来源:孟祥林 作者:qgy_admin 责编:

摘 要:京津冀协同发展战略为构建京津冀城市体系搭建了平台,为了提升竞争优势和争取更多的发展机会,京津周边隶属河北省的中等城市都进行了行政区划调整。其实,除行政区划外,还有很多其他因素影响京津冀协同发展的进程,包括区域内“断头路”与“曲线路”的状况,与中心地间的联系状况,中心地的行政级别与其在区域内的影响力,中心地经济发展的历史基础对其资源的聚合整合能力。为此要依托既有的发展基础,选择适合京津冀协同发展的城市体系框架,在进一步细化“一核+双城+三轴+四区+多节点”发展框架的过程中,按照“五位一体”“三足鼎立”“双核互动”“一分为二”等格局进行设计。但是,此间要注意竞争与合作的关系、在合理区位上选点、依托交通线构建城镇链、城市体系的发展格局等诸多问题。关键词:京津冀协同发展;行政区划调整;影响因素;城市体系

中图分类号:F061.5 文献标识码:A 文章编号:2095-5766(2017)03-0058-09 收稿日期:2017-03-05

作者简介:孟祥林,男,华北电力大学经济学博士,教授,硕士生导师(保定 071003)。

一、设区市以及县级中心地的行政区划调整

(一)设区市的行政区划调整

京津冀协同发展战略提出后,京津冀三地都开始付诸实际行动。京津大都市的职能开始向河北省疏解,为进一步优化河北省产业布局营造环境。河北省也在不断打造平台承接从京津疏解过来的职能,通过完善市区规划让城市提前进入分散发展阶段,为与大都市良性互动提供更大空间。第一,在保定行政区划调整方面。保定在行政区划调整后,城区由原先的三区(北市区、南市区、高开区)扩展为现在的五区(“北市区+南市区”→莲池区,高开区→竞秀区,徐水县→徐水区,清苑县→清苑区,满城县→满城区)。行政区划变更后,保定市区面积扩展到原先的8倍。第二,在张家口行政区划调整方面。张家口行政区划调整后,城区由原先的四区(桥东区、桥西区、宣化区和下花园区)变为现在的六区(桥东区、桥西区、“宣化区+宣化县”→宣化区、下花园区、万全县→万全区、崇礼县→崇礼区),市区面积扩展到原先的7倍多。行政区划调整后,张家口市区更接近北京市区,为京张整合发展创造了条件。第三,在唐山行政区划调整方面。唐山从20世纪90年代初就开始做行政区划调整,先后将遵化县改为遵化市、丰南县改为丰南市、迁安县改为迁安市,并成为唐山的市管县。随后又将东矿区改为古冶区、丰南市改为丰南区、丰润市改为丰润区、唐海县改为曹妃甸区,至此唐山拥有路南区、路北区、开平区、古冶区、丰南区、丰润区、曹妃甸区等七个辖区,已经与天津整合在了一起。第四,在石家庄行政区划调整方面。石家庄在行政区划调整过程中,撤销桥东区,并且原桥东区辖区分别归并到长安区和桥西区,并撤藁城市、栾城县和鹿泉县,增设藁城区、栾城区和鹿泉区,调整行政区划后的石家庄具有新华区、桥西区、长安区、裕华区、井陉矿区以及藁城区、栾城区和鹿泉区。石家庄主城区北侧的正定虽然还未纳入石家庄市区范围,但其独特的区位优势和历史基础,决定了其在石家庄市城市化进城中地位高于城区,将会扮演石家庄副中心的角色。第五,在秦皇岛行政区划调整方面。秦皇岛将抚宁县调整为抚宁区,并将原抚宁县的石门寨镇、驻操营镇、杜庄镇划归海港区管辖,牛头崖镇划归秦皇岛市北戴河区管辖。至此,秦皇岛拥有海港区、山海关区、北戴河区和抚宁区等四个城区,市区面积扩大后,为主城区一体化发展和强化主城区的扩张实力奠定了基础。目前在近京津的河北省地区唯一没有进行行政区划调整的就是承德市,但在其他设区市都在进行区划调整的背景下,承德市也会尽快做出行政区划调整,以便能够在京津冀协同发展中把握更多机会。承德在行政区划调整过程中会将承德县和兴隆县并入承德市区,并逐步将滦平县纳入市区范畴,通过这种调整计划可以保证承德迅速向南发展,与北京更好地融合。

(二)县级行政单元的区划调整

河北省在京津冀协同发展进程中,不仅先后在设区市的行政区划方面做文章,使其能够与京津大都市更近、整合程度更强,还在县级行政单元方面做文章,强化县级中心地的凝聚力和影响力。最初将保定的定州和石家庄的辛集由县级市提升为省管市,突破既有行政区划框架,为使河北省城镇体系更加完善打造新的增长点。继第一批省管县后又推出第二批省管县,这包括保定的涿州市、沧州的任丘市、唐山的迁安市、邢台的宁晋县、承德的平泉县、张家口的怀来县、邯郸的魏县、衡水的景县。虽然这些省管县没有多长时间又回归到原来的状态,但这是在京津冀协同发展背景下,河北省在行政区划范围内通过扩展部分发展基础较好的县级中心地自主权,从而构建了较多的增长点。克氏中心地理论在构建中心地层次的时候,假设腹地均质,同时也并未考虑行政区划问题。虽然中心地体系模式过于理论化,但为实践中构建中心地体系提供了一般思路,即在构建城镇体系过程中,在恰当的区位上通过提升中心地级别或者通过整合村镇构造中心地,都是切实可行的具体措施。省管县就是完善城市体系的重要举措。为推进京津冀协同发展,河北省在行政区划范围内要不断创造条件,理顺各个市级行政区域间的关系,并适当变更一些中心地的行政级别,完善中心地的层次关系,让这些中心地能够在较大腹地内发挥更好的作用。

二、京津冀协同发展的影响因素分析

(一)“断头路”制约中心地间“三角形”的构建进而影响互动效率

交通通达性程度是决定一个区域内不同层次中心地间整合程度的限制性因素。交通通达性程度较高的区域,不同层次的中心地间互动程度较高,城市腹地内的地租衰减率会降低,核心城市的中心性影响强度的衰减速度也会进一步降低,影响范围进一步扩展。京津冀地区的路网密度较高,为将该地区内的区域中心城市与子核心城市建立联系奠定了基础,区域内绝大部分设区市级别的中心地都能够借助通达程度较高的交通网络整合在一起,腹地内已经形成了不同长度的城市(镇)链。但是在三地协同发展过程中仍然存在行政区划的限制,路网的实际通达程度与实现协同发展目标所需要达到的预期程度还有一定距离。行政区划成为在行政区划边界处形成“断头路”(需要对接)的重要原因,表面上看区域内的高速公路、高速铁路纵横交织,但是在微观层面存在着不同程度的行政区划边界处交通线不能对接的问题。因此,京津冀协同发展进程中,微观层面的路网通达程度水平滞后成了三地间整合的瓶颈,目前在河北省多个邻近的中心地及京津冀三地交界处的中心地间存在此类问题。在京津冀协同发展过程中,学界一直在讨论京津石三角形和京津保三角形问题,实际上除了这两个三角形外,还存在很多类似的三角形,诸如京张保三角形(北京—张家口—保定)、津保沧三角形(天津—保定—沧州)、京津唐三角形(北京—天津—唐山),在微观层面的三角形如廊涿霸三角形(廊坊—涿州—霸州),涿高霸三角形(涿州—高碑店—霸州)。此外还要尽快提升霸州、定州、任丘、晋州、遵化、蔚县等县级中心地的地位,让其在京津冀协同发展过程中更好地扮演节点城市的角色。京津石三角形在京津冀协同发展过程中将会发挥巨大作用,但是该三角形的津石边目前尚未形成。为此,基于目前的交通网络,应尽早探索一条使天津和石家庄两个城市联系更为直接的通道,此间要将无极、安国、任丘、霸州定位为通道上的节点城市,从而使得不同层级中心地间的关系在更高水平上得以理顺,克服路网瓶颈,缩短中心地间的时间距离,使区际联系更加通畅,三地间的整合程度更加完善。

(二)中心地的行政级别与其在区域内的影响力高度相关

城市发展与文化积淀是紧密联系在一起的,厚重的文化基础可以让城市具有较强的竞争力、整合力和凝聚力。京津冀三地在历史上都发挥过重要作用,行政区划经历了多次变化。而保定也具有厚重的历史文化积淀,目前已经形成了汽车制造、绿色能源、新型建材、纺织服装和食品加工等五大支柱产业,文化产业正在跟进。保定与唐山将成为京津大都市东西两侧的“双子”。在京津冀协同发展战略提出伊始,保定由于具有较好的区位优势,在构建“首都副中心”这个问题上曾经成为热议的论题。从行政区划联系方面看,保定曾经作为京津冀三地的中心城市辖顺天府(今北京)和天津。随后河北省的行政区划不断在变化,中心城市也在京津保三地之间反复变化,省会搬迁到石家庄后,京津冀三地的格局基本稳定下来,保定由于行政级别的变化,曾经的区域经济中心城市地位开始削弱。而石家庄则迎来了更多的发展机会,尤其是石德铁路和石太铁路的开通,使得石家庄处于交通枢纽地位,城市化进程进入了发展的快车道,基于此石家庄被称为“被火车拉来的城市”。省会搬出保定后,虽然保定城市发展的行政动因被削弱,但其厚重的历史文化积淀成为保定的重要名片。随着京津冀交通一体化推进,京津大都市与保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州等的联系更加紧密,这些设区市都将围绕京津大都市发展成为子中心城市。京津与近京津的河北省地区之间开始逐渐打破行政区划限制,通过“软区划”的方式使得行政区划边界处城镇化空白区的城镇化质量得以快速提升。前文论及,京津周边的中等城市在京津发展战略下为谋求更大的发展机会,都在不同程度上做了行政区划调整。通过扩展市区面积,增加承担大都市职能向外疏解的容量。但是省级行政单元是制约三地高水平整合的关键因素。只有通过顶层设计,克服行政区划在资源流向方面的制度约束,完全解决河北省行政区划中的各项问题,在京津冀区域内尽快形成京津冀三足鼎立的发展格局,并基于该格局在京津外围尽快突破行政区划限制创建多个子中心与京津实现高效互动。

(三)中心地经济发展的历史基础与其对资源的聚合整合能力

厚实的产业基础和丰富的资源禀赋是城市得以高效发展的基础,也是城市之间充分整合的前提。在协同发展思路下,大都市的城市影响力可以越过行政区划边界,在邻近的行政区划内布局子中心城市,同时产业链也得以向外延伸,河北省的优势资源可以得到深度开发,产业链也同步得到完善。因此,通过优势资源互补发展进而得以延长的产业链是京津冀实现协同发展的重要纽带。根据《京津冀协同发展规划纲要》,在“一核双城”的发展构架中,保定和唐山的发展方向是区域中心城市,张家口和承德承担生态保障功能,唐山和秦皇岛则承担滨海发展职能。在此过程中,保定和石家庄承担南部拓展职能。根据该设计,河北省地区近京津的中等城市之间在城市发展方面是互补关系,彼此间并不存在冲突。保定和石家庄在该发展战略下,前者由于近邻京津大都市而具有特殊的区位优势,后者则具有省会城市优势。两个城市在发展过程中需要相互借力,发展成为京津南侧的“双中心”城市团。京津冀协同发展战略思维,通过打破行政壁垒改变三地的资源配置方式,使得资源在更加广泛的腹地内,通过合理配置实现边际收益递增,合作各方在新的产业布局和资源布局过程中,逐渐弱化区域经济发展过程中由于行政因素而造成的障碍。根据克氏中心地理论,在构建城市体系的过程中,要以产业链为纽带将邻近的中心地整合在一起,并围绕区域中心城市形成多层次的城市体系。

三、京津冀协同发展战略的举措变迁与城市体系构建设想

京津冀协同发展战略举措是在长期酝酿并结合京津冀三地在区域经济发展过程中面临的实际问题而提出的。学界对京津冀地区在城市发展方面提出了多种发展设想,三地协同发展的条件变得更加充分。

(一)京津冀协同发展战略的举措变迁

前文论及,京津冀三地具有紧密的地缘联系,由于行政区划变动使得原本是一个行政单元的区域分割为三个行政区域。在京津先后独立为直辖市后,发展速度都逐渐超过河北省,河北省行政区划也因此呈“空心拳头”形状,而空心部分应该成为区域经济学意义上的京津冀地区的经济重心。但由于行政区划分割的原因,京津分别成为两个直辖市的区域中心,河北省的区域中心开始位于保定,而后搬迁到石家庄。分割发展的局面不仅使得河北省的区域经济中心与地理区域中心不对称,而且由于直辖市的资源聚集优势,使得近京津的河北省地区逐渐成了“环京津贫困带”。同时,也使得京津大都市出现了大城市病。为了解决这一问题,学界开始讨论京津冀一体化发展问题。从20世纪80年代初,理论界就开始讨论构建“首都经济圈”,这时考虑的范围还仅仅局限在北京行政区划范围内。而后就逐渐冲破了这种思维瓶颈,将“首都经济圈”拓展为“大北京经济圈”,这时已经将河北省的保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州、衡水等城市包含在其中。在早期的“大北京经济圈”中并未将石家庄和秦皇岛包括进来,原因在于二者到京津距离较远,在一体化发展进程中短期内不易将二者整合到“大北京经济圈”内,进入“大北京经济圈”的综合发展规划,对于石家庄和秦皇岛而言是非常重要的发展机会。随后经过再次论证,将如上两个城市放在了“大北京经济圈”内。在此之前都是用区域经济一体化、京津冀区域经济合作等表述方式,采用表达时间最长的是环渤海经济链,其涵盖范围较目前提及的京津冀协同发展更加宽泛,除京津冀三地外,还包括辽宁、山东等部分区域。京津冀三地合作发展问题先前都停留在理论层面,2014年以后三地协同发展开始进入实质性操作阶段。京津冀协同发展不仅对于京津冀三地发展具有巨大的促进作用,而且在连接中原城市群、晋中城市群、辽中南城市群和山东半岛城市群方面都具有重要作用。石家庄作为京津石三角形的南部顶点,会在整合太原、冀南、郑州过程中发挥节点城市的作用。在石家庄新一轮的行政区划调整过程中,虽然没有将正定纳入市区范围,但在未来发展中,正定会逐步成为石家庄的副中心城市,这会进一步加快石家庄与定州市的整合速度,从而为在京津南侧快速构建“保定—石家庄”双中心城市体系奠定基础。

(二)“一核+双城+三轴+四区+多节点”协同发展框架的顶层设计

京津冀协同发展的目标在于逐渐打破行政区划壁垒,让京津两个大都市在更大范围的腹地内发挥中心城市的作用,将京津周边的河北省区域逐步地纳入到协同发展框架中,通过“分区+分步”的方式使不同层次的中心地间得到整合。为此在京津冀协同发展战略规划当中,国家层面提出了“一核”“双城”“三轴”“四区”的战略布局:“一核”即北京,构建起以北京为核心的城市体系;“双城”即“北京+天津”,天津市与北京市高效互动,扮演好中心城市的角色;“三轴”即京津轴、京保石轴和京唐秦轴,目前,“三轴”发展已经比较充分,依托“北京—天津”“北京—保定—石家庄”“北京—唐山—秦皇岛”等已有交通线,“三轴”已经将京津与其周边的保定、唐山紧密地整合在了一起,在“京唐轴”与“京保石轴”之间形成扇形面,将其间的衡水和沧州等中等城市也包括在其中,成为扩展京津大都市影响力的主体区域;“四区”即中部区、东部区、南部区和西北区,根据四区的既有发展基础以及在京津冀协同发展进程中应该发挥的作用,分别定位为核心功能区、滨海发展区、南部拓展区和生态保障区,核心功能区即京津大都市及附近的保定、唐山部分地区,滨海发展区即秦皇岛和沧州地区,南部拓展区即保定、石家庄、邢台、邯郸等区域,将“保定+石家庄”培养成为京津南侧的“双中心”城市团,而后将邢台和邯郸整合在一起,在该框架下,石家庄、保定、唐山和邯郸等都将发展成为区域性中心城市,与此同时河北省辖的其他城市包括张家口、沧州、衡水、邢台、秦皇岛和承德等都发展成为节点城市。在如上发展框架下,构建城市体系过程中遇到的行政区划限制被打破,逐步构建起了跨行政区划的城市体系。这些为京津大都市职能向外疏解,激发河北省行政区划内中等城市的发展奠定了基础,而且跨行政区域在京津冀范围内确定了核心城市,彻底解决了“空心拳头”长期以来造成的“环京津贫困带”问题,为京津冀深度整合创造了条件。

(三)京津冀协同发展战略下“分区协作”的发展框架设计

无论何种发展框架,最终的目标都是要打破行政区划限制,并彻底解决河北省行政区划中由于“空心拳头”而造成的行政中心与区域经济中心不对称问题。“一核+双城+三轴+四区+多节点”为在京津冀区域内进行广泛的区域整合奠定了制度基础,在具体操作方面中心城市的影响区域应该细化到具体范围,让大都市在协同发展进程中切实更好地发挥引领作用,从而将区域经济发展中存在的“条”与“块”间的关系处理地更加妥当,为此可以考虑“软区划”的方式让大都市与周边腹地的具体区域进行对接,通过对河北省分区划片快速推进京津冀协同发展。“软区划”即在不改变既有行政区划的前提下,将河北省原有行政区划分区划片,分别与大都市对接,让大都市对各个子片区分别进行协管,这种发展框架可以尽可能避免由于行政区划束缚而造成的行政区划边界处两侧区域发展不对称问题,让大都市的影响力迅速扩展到行政区划以外。

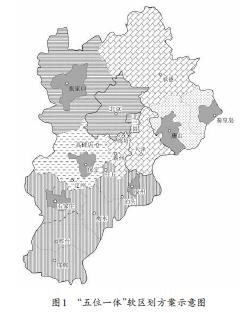

1 .协管思路一:“京协+津协+唐协+保协+石协”的“五位一体”发展思路

在“软区划”协管思路下,围绕京津大都市构建城市体系的过程中,可以考虑将河北省划分为5个子片区,或者相对独立地设立特别发展区,或者由邻近的行政区域协管,其目标在协管区内让发展基础较好的城市带动其他城市的发展,并在协管区域内尽快形成相对较为完整的子城市体系。为了论述方便,凡协管区都要在相应的区域名称前面加上上角标“协”字,以与目前的既有行政区划相区别。如图1所示,根据京津大都市与周边河北省间的关系,可以设置北京协、天津协、唐山协、保定协、石家庄协等五个协管区,在这种设计下,北京协=“北京+张家口+北三县”、天津协=“天津+承德+津西廊坊”、唐山协=“唐山+秦皇岛”、保定协=“保定+定州”、石家庄协=“石家庄+沧州+衡水+邢台+邯郸”。上述五个协管区只有做到“五位一体”才能彻底实现协同发展。在这种设计思路下,北京协管张家口、京津之间的廊坊北三县,天津协管承德及津西的廊坊,秦皇岛由唐山协管,唐山作为“唐山+秦皇岛”的子中心城市,保定协管定州,从图上可以看出,保定协与天津协的面积相差不大,并且分别位于京津的西侧和东侧,与京津核心地区可以很好地互动,由于张家口和承德分别由京津协管,所以“空心拳头”问题就不存在。保定、唐山与京津分别形成京津保和京津唐两个三角形,京津与近京津的河北省区域高效互动的局面得以形成。如上这些协管区域形成后,石家庄主要集中建设沧州、衡水、邢台和邯郸,这四个区域与石家庄一起在冀中南地区形成“倒靴型”城市体系,与北侧的协管区高效互动,在京津冀三地最终形成京津唐保石五城互动的发展格局。

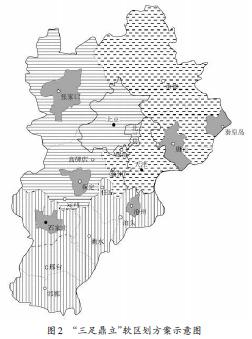

2. 协管思路二:“京协+津协+石协”的“三足鼎立”协同发展思路

前文论及的软区划方案中,在京津大都市的影响下,在近京津的河北省地区尽快形成多个子中心,可以在一定程度上促进京津冀协同发展的运行效率。但从图1中可以看出,保定协、唐山协与北京协、天津协的协管面积相差较大,最突出的问题是在天津协区域内,承德与天津的连接处非常狭窄,这会成为天津协构建一体化的城市体系瓶颈。因此,可以对如上思路进行拓展,将“五位一体”拓展为“三足鼎立”。如图2所示,北京协=“北京+北三县+保定”,天津协=“天津+承德+秦皇岛+唐山+津西廊坊”,石家庄协=“石家庄+沧州+衡水+邢台+邯郸”。这种设计方案同样能够解决“空心拳头”问题,较前一种方案,京津两个大都市的协管区域都相对拓宽,天津协区域内“承德—天津”连接处存在的狭窄问题也得到了解决。石家庄协与前面方案下的石家庄协相同。该种设计思路下的北京协、天津协、石家庄协等三个区域的协管面积相差不大,最重要的是,在三个协管区域内分别形成三个中心城市,即北京、天津和石家庄,在京津冀区域内最终可以形成京津石“三足鼎立”的发展局面。由于北京协和天津协内包括了更多的河北行政区域,所以协管区域内的中心地之间互动效率更高。例如,在北京协区域内,由于保定和张家口都属于该协管区域,并且在张家口和保定的行政区划调整后,市区向外扩张的实力更强并且空间距离更短,这非常有利于保定与张家口共同在北京的影响下实现整合。而且在新一轮的设计中,将北京的通州区定为北京副中心,并进而扩展到北三县,北京协的设计思路与此相一致。同样在天津协范围内,承德、唐山、廊坊间可以高效互动,既不打破原有冀东区域内中等城市之间的互动架构,同时又可以在天津的影响下,构建起协同发展思路下的子城市群。京津两个大都市在这种格局下可以更好地发挥中心城市的作用,是对“一核双城”方案的进一步细化。

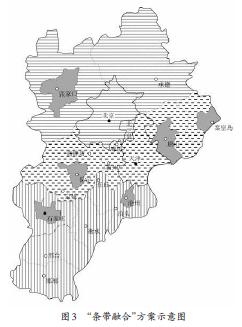

3. 协管思路三:“京协+津协+石协”的“条带融合”协同发展思路

在“三足鼎立”的软区划设计方案中,将承德和张家口分别设计在了天津协和北京协区域内,但由于两个子中心城市的区域联系,可以考虑另外的方案将二者放在一起,同时与同一个都市建立联系,在都市的影响下高效互动。如图3所示,该图中设计了“京协+津协”的发展格局,北京协=“北京+北三县+张家口+承德”,天津协=“天津+唐山+秦皇岛+津西廊坊+保定”,石家庄协与前文所述同。该方案与“三足鼎立”的方案具有较大差别,前者是协区在南北方向上呼应,后者是在东西方向上呼应。这种方案中,张家口和承德被划分在同一个协区当中,张家口、承德作为京张承三角形的两个顶点与北京呼应,在构建协管区域城市团的过程中,张家口和承德分别在构建子城市团的基础上形成京张城市链和京承城市链。与北京协区域内形成城市团不同,该思路下的天津协区域内会由“秦皇岛—唐山—天津—廊坊—保定”形成城市链,唐山和保定对称地分布在天津的东西两侧。从图3可以看出,这种思路下的京津两个大都市不但可以高效互动,而且由于与协管区域间的空间位置关系相对比较合理,所以在各自协区内也能够充分发挥作用。这种思路下的北京协、天津协和石家庄协从北向南分成三块,形成“条带融合”的协同发展格局。石家庄协与北京协被天津协分隔开,石家庄协不易受到北京协的辐射,石家庄作为冀中南的中心城市,在构建城市体系的过程中不仅要同时受到京津两个大都市的辐射影响,在提升京津石互动效率的同时,通过石家庄使得冀中南地区的城市化进程得以提速。在京津冀协同发展中,虽然分别突出了京津石三个城市在协管区域内的重要作用,但三者间的互动效率在一定程度上受到了影响,因此该种方案可以考虑,但并非最优选择。

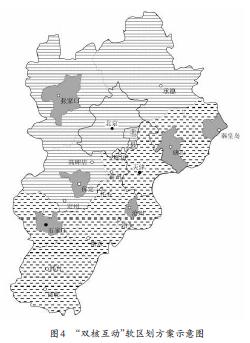

4. 协管思路四:京津冀协同发展的“双核互动”城市体系设计

以上讨论的各种协同发展方案,解决了“空心拳头”问题,并以京津大都市为核心构建起了多层次的城市体系,突破了既有的行政区划限制,但仍然存在各种各样的问题。为了理顺省域行政单元之间的关系以及每个省域行政单元内部市级行政单元间的关系,可以考虑更好的协同发展方案,即“一分为二”方案。如图4所示,将整个京津冀区域以京津两个都市为核心划分为两个协管区域,其中北京协=“北京+北三县+张家口+承德+保定”,天津协=“天津+秦皇岛+唐山+津西廊坊+沧州+衡水+石家庄+邢台+邯郸”。后者虽然包含的行政单元数量较多,但协管区的面积与前者相差不大。与前文论及的方案相比最大的差异表现在,将保定协纳入到北京协范围内,将石家庄协纳入到天津协范围内。在这种设计方案中,北京协和天津协的协管面积都扩展了许多,进一步突出了北京和天津两个中心城市在京津冀区域内的重要作用。两个协管区域的边界线由于被拉长,界县两侧的中心地可以高效对接。京津两个大都市由于分别位于两个协管区域的中间而能够较好地对各自腹地均匀施加影响。在北京协区域内,保定、张家口和承德呈半包围状,天津协则呈带状分布,两个协管区域对接的中间区域正好是京津两个大都市。这种方案可以有效避免第三种方案中存在的石家庄协与北京协的隔离问题,京津两个大都市各自的协管区域也达到了最大。北京协能以北京为中心,构建起保定、张家口和承德三个子中心,天津协区域内可以尽快形成石家庄副中心,石家庄负责强化发展邢台和邯郸,天津负责强化发展唐山和秦皇岛,沧州和衡水成为天津与石家庄高效互动的区域,在这种格局下,保定、沧州、衡水等三个中等城市成为京津冀协同发展战略举措下发展势头最为强劲的区域。

四、京津冀协同发展的深入思考

(一)关于竞争与合作的关系问题

京津冀协同发展的关键是合作,只有高水平的合作才有高水平的协同发展格局。但由于不同区域的发展基础有差异以及京津大都市向外疏解职能方面的侧重,近京津的河北省地区在不同区位以及近京津、远京津区域等都不同程度地强调竞争,通过竞争更多地把握从大都市疏解出来的职能,尽快培育本区域内的增长点。应该说京津冀协同发展是区域经济发展制度的一次帕累托改进,经济学理论认为,在自身利益至少不降低的情况下,由于资源利用方式的改变使得他人的利益得到提升,这就是帕累托改进。京津冀协同发展,就是在完善资源利用方式前提下,在京津大都市的收益不降低的情况下,使得河北省的收益增加。但是这种帕累托改进不仅要发生在京津与河北省之间,也应该发生在河北省各个市级行政区划之间。在协同发展过程中“让渡”就意味着“得到”。这需要不断完善京津冀三地间的路网通达程度,除完善主干交通线路外,更重要的是要在微观层面做文章。将环京津的张家口、承德、唐山、沧州、衡水、保定等城市整合在一起,在环京津地区尽快形成“双核+多子”的城市体系。同时要强化“保定—张家口”“保定—石家庄”“唐山—秦皇岛”等城市间的合作。在构建城市体系的过程中,一方面强调硬区划,另一方面要强调软区划,首先要完善分区,而后要确定分层,最后要明细分步,通过“分步走”的方式,在京津冀三地内构建跨行政区划的城市体系。将京津冀城市群由“一核+双城”逐渐发展成为“双核+双子”,而后再发展成为“双核+多子”,彻底改变京津冀区域内城市体系发展中长期存在的“一枝独秀”的局面,尽快形成“群芳吐艳”的发展格局。在京南地区形成京津石鼎足发展格局,在京东形成京津唐鼎足发展格局,保定、唐山等都形成各自的子城市体系,京张、京保、京承、京津唐等城市链得以完善,保定和唐山分别在京南和京东发挥子中心城市的作用。在通州担当首都副中心角色的基础上,加快北三县的建设,让天津以西的廊坊通过梯级发展模式逐渐将保定和沧州整合在一起,形成京津南侧的城市带。

(二)关于在合理区位上选点的问题

在构建城镇体系的过程中,要坚持“分步+分区”的发展原则,在较大的区域内构建城镇体系的过程中尤其需要划分“子片区”,同时要为子片区选择发展核心。在软区划发展措施的实施过程中,关键问题是选点,即在京津大都市的影响下选择构建子中心城市的合理区位,以及在县域行政区划内构建以乡镇为中心的城镇体系。乡镇中心地是京津冀协同发展框架中的重要支撑,在选点时应该注意以下几项原则:其一,要对县级行政单元进行片区划分,各个片区要围绕县级中心地构建城镇体系,这样才能够保证县域城镇体系的各个乡镇中心地更好地接受县级中心地的辐射,并与中等城市中心地顺畅地建立联系。其二,在构建县域城镇体系的过程中要尽量充分地利用既有乡镇中心地的基础,既有乡镇中心地具有行政和经济双重职能,一般都是区域经济发展过程中聚集能力较强的区域,依托既有发展基础,能够尽快拉动周围村庄乃至其他乡镇中心的发展,在构建县域城镇体系的过程中,能够较好地发挥微中心的作用。其三,要打破传统的“点”观念。“点”实际上较小的区片,在构建县域城镇体系的过程中,要在充分利用既有“点”的同时还要不断开发出新“点”,可以通过提升发展基础较好村庄的行政级别得以构建,也可以将邻近的多个村庄整合在一起,在合理的区位上构建,以便能够在邻近的几个既有乡镇中心地间更好地发挥连接作用。其四,注意适当介入行政力量。行政力量在构建城镇体系过程中扮演着重要角色。行政导向决定着资源流向,但是行政力量需要基于城镇发展规律,在优势区位上选“点”可以缩短建设城镇体系的时间,在与周边乡镇中心地协同发展过程中能够产生较大的整合力。其五,注意边缘地区的选“点”问题。城镇化一般都是按照由中心到边缘的顺序拓展,于是行政区划边缘区域在城镇化进程中往往会被边缘化,因此根据发展需要可以在可能被边缘化的区域内布“点”,增加该点与中心区域的互动机会,将其快速纳入到城镇化序列当中。

(三)关于依托交通线构建城镇链的问题

京津冀协同发展过程中除了要注意选点从而尽快构建起子中心城市体系外,还要注意构建城市链。城市链是构建城市体系的神经线。构建城市链需要依托交通线,在此过程中不但要重视既有交通线的作用,还要注意构建新的城市链,目标在于提升区域内的路网通达程度。在构建城市链的过程中要做到如下几点:其一是不存在“断头路”。通过构建城市链,要保证路网在整个区域内形成回路,该回路要遵循路程最小化原则,这样构建城市链虽然会增加道路的建设成本,但会最大限度地提升路网的通达性程度,不同层级城市(镇)之间的整合程度继而也会得到提升。其二是尽快完善与特色资源有关的城市链。水库以及风景区等都是特色资源,尽快疏通与这些特色资源有关的城市链,能够较快提升邻近乡镇中心地的品牌竞争力和城市发展过程中的聚合整合能力。其三是保障将更多的村庄整合在一起。京津冀协同发展的目标不单是将不同层级的城市整合在一起,只有村镇的城镇化水平得以提升后,区域内的城市化水平才能在整体上得到提升。在将较多村庄整合在一起的过程中,一方面要充分发挥既有乡镇中心地的作用,另一方面要充分利用发展基础较好的村庄,使其在城镇化进程中更好地发挥引领作用,通过技术、资源、文化等纽带将附近的村庄整合在一起,为构建新的中心地做准备。其四是认识交通线的作用。交通线是构建城市链的依托,但是有些区域内只有高速公路或者铁路通过,这些交通设施在县级或者乡镇中心地并不停留,所以只是将有出口或者设站的中心地连接在一起,对县级或者乡镇中心地的拉动作用不高。为此在构建城镇体系的过程中要重视普通公路的建设,将村镇与县级中心地连接在一起。因而京津冀协同发展举措的实施过程中,在重视顶层设计的同时,还要细化底层设计。

(四)关于城市体系的发展格局问题

在构建城市体系的过程中,区域内不同层次的中心地并非简单地串联在一起,城镇体系应该具有一定的规范形状,诸如环形、六角形、三角形、“8”字形等形状。这样的城市体系不但能够保证不同层级的中心地能够高效整合在一起,而且具有充分的文化内涵,这是增强城市竞争力的重要层面。大都市发展过程中都越来越注重品牌建设,并且通过地标建筑提升城市形象。这样的城市在与大都市或者周边同等级别的城市间对接时就会拥有更多的话语权。但这样的形式都是为城市化的内容服务,在城市发展过程中在“形”上应该注意如下问题:其一是不能刻意造“形”。“形”与“神”应该高度统一,否则就会出现形式主义问题,造“形”的前提应该是“点”集中、“链”适当。讲求形式的目的在于让城镇体系更美,能够进一步促进城镇体系建设,提升城市的质量和内涵。其二是形式要建立在功能基础上。前文论及,城市链的建设需要以路网通达为前提,但城市链能否经过更多的村镇并能否与中心城市便捷地联系在一起,这是首先需要考虑的问题。让中心地通过城市体系更好地发挥聚合整合功能是考虑“形”的过程中不能缺失的元素。与此同时在注重“形”的过程中,要充分考虑中心地的主辅关系、层次关系,并据此确定发展步骤。其三是要注意形内与形外的关系。在构建城市体系的过程中,按照“分区+分步”的发展原则,形内各个子片区在充分发展的同时,也要注意与相邻其他子片区间的关系,既要理顺子片区内部中心地间的关系,也要注意子片区边界处的城镇发展问题。让形外的子片区与行内的中心地之间得以高效互动。避免各个子片区由于孤立发展而造成子城镇体系之间不能对接的问题。

参考文献

[1]孟祥林.“软区划”与京津冀一体化[J].中国经济报告,2015,(6).

[2]孟祥林.环首都地区的发展困境与环首都城市带的发展[J].城市发展研究,2014,(4).

[3]孟祥林.京津冀协同发展背景下“石家庄—保定”的融合发展策略[J].青岛科技大学学报:社会科学版,2015,(4).

[4]沃尔特·克里斯塔勒.德国南部中心地原理[M].常征文,王兴中译.北京:商务印书馆,2010.

[5]孟祥林.“环首都贫困带”与“环首都城市带”:“三Q+三C”模式的区域发展对策分析[J].区域经济评论,2013,(4).

The Consideration and Exploration of Further Promoting the Beijing-Tianjin-Hebei Coordinated Development

Meng Xianglin

Abstract: Beijing-Tianjin-Hebei collaborative development strategy creates a platform for the construction of Beijing-Tianjin-Hebei urban system, in order to display competitive advantages and strive for more development opportunities, the medium-sized city around Beijing and Tianjin, which are the members of Hebei province, are carried on the administrative division adjustment. Actually besides administrative divisions, there are many other factors affecting the coordinated development of the Beijing-Tianjin-Hebei region, including the road network access between the centers and the contact situations between the centers, the history of the centers and the administrative situation, industrial base the degree of resources complementary advantages. Therefore it is necessary to depend on the development foundation, selecting development framework which is suitable to the coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei urban system. In the process of further applying the framework of “one-core + double-city + three-axis + four-area + multi-node”, the following developing mode can be considered: one divided into five; one divided into three; south association area + north association area and dichotomy pattern. During of which, a few of relationships must be paid attention to, including the relationship between competition and cooperation; center choosing on the reasonable location; towns chain build depending on the traffic line; urban system development pattern.

Key Words: The Coordinated Development of Beijing-Tianjin-Hebei; Administrative Division Adjustment; The Influencing Factors; Urban System (责任编辑:齐 双)

责任编辑 qgy