区域政策

以“微中心”建设推动京津冀协同发展时间: 2017-10-27信息来源:赵 弘 张静华 作者:qgy_admin 责编:

摘 要:《京津冀协同发展规划纲要》中明确提出了建设集中承接地和“微中心”、有序疏解非首都功能的战略思路。在研究国内外大城市空间演变规律的基础上,京津冀协同发展要聚焦重点,将“微中心”建设作为推动非首都功能疏解和京津冀协同发展的重要抓手,并从顶层设计、科学选址、特色定位、配套条件和政策创新等多方面,采取加快“微中心”建设的有效措施。

关键词:微中心;非首都功能疏解;京津冀;协同发展

中图分类号:F061.5 文献标识码:A 文章编号:2095-5766(2017)03-0051-07 收稿日期:2017-03-09

基金项目:国家社会科学基金项目“京津冀协同发展重大问题研究”(2015MZD040)

作者简介:赵弘,男,北京市社会科学院副院长,研究员,博士,北京市人民政府专家顾问团顾问,享受国务院特殊津贴专家(北京 100101)。

张静华,女,北京方迪经济发展研究院助理研究员(北京 100120)。

京津冀协同发展国家战略实施以来,非首都功能疏解和区域协同发展都取得了重要进展,但仍面临着许多深层次的矛盾和问题。其中一个重要原因是河北等周边承接地条件不够完善,尤其是轨道交通建设滞后、公共服务落差大,对非首都功能和人口疏解的吸引力不强。我们认为,加快落实《京津冀协同发展规划纲要》提出的“微中心”建设,是有效破解这一瓶颈约束、推动京津冀协同发展的重要抓手。

一、“微中心”的概念与主要特征

1. “微中心”的概念

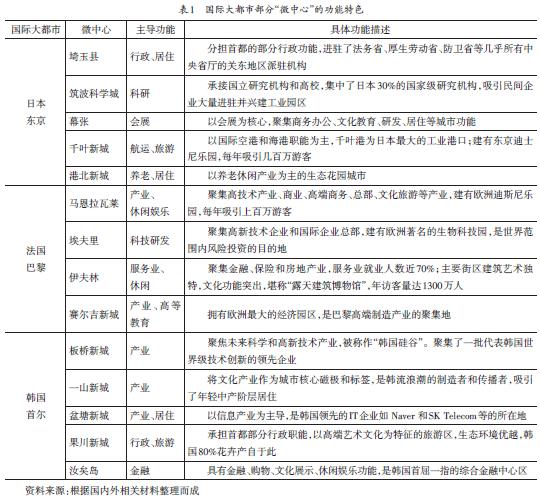

“微中心”的概念最早出现在《京津冀协同发展规划纲要》(以下简称《纲要》)之中,《纲要》明确提出了建设集中承接地和“微中心”,以有序疏解北京非首都功能。目前,国际上尚没有关于“微中心”的权威概念。但据研究,许多国际性大都市在城市空间演变过程中,为了有效处理城市规模扩张与城市运行效率之间的矛盾,纷纷探索新的空间布局战略,将城市的部分功能尤其是非核心功能分散布局到市中心区外围的某些区域,在实践中形成了所谓的“新城”“卫星城”或“业务核都市”等空间载体,这些空间载体的功能与“微中心”的功能有某种类似之处。如,英国伦敦为缓解市中心城市拥挤问题,早在1946年就通过《新城法》并掀起了“新城运动”,在伦敦市中心外围30-50公里的半径范围内规划了斯蒂文乃奇等8个新城。之后一段时期,伦敦又沿着向外辐射的主要交通干线,在70-140公里半径内建设了密尔顿·凯恩斯等第三代、第四代新城,新城规模也相应扩大,人口在25万-30万人之间。这些新城一般具有独特功能和吸引力,承担了伦敦主城区的部分功能,并与主城区实现紧密联系,成为伦敦大都市圈多中心格局的重要节点,与我们所说的“微中心”相类似。再如,日本东京20世纪50年代至80年代,为破解城市功能过多、人口过度集聚和交通拥堵等“城市病”,在50多年间,分三个阶段规划建设了新宿、池袋、涩谷等7个副都心,随后在东京都市圈内与市中心30至70公里的周边如埼玉县、千叶县和神奈川县等地,规划建设了埼玉新城、筑波科学园、千叶幕张新城等22个亚一个层级的“业务核都市”,承担市中心区的部分功能转移。

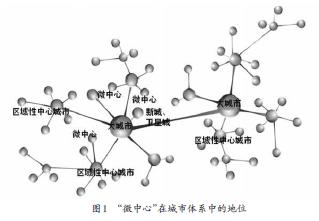

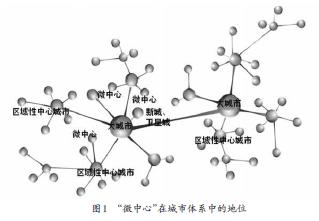

伦敦、东京、巴黎、纽约等国际大都市空间演变的基本规律表明,通过在大城市周边地区规划建设新城、卫星城及“业务核都市”等新的空间载体,实现从“单中心”格局向“多中心”格局的演变,最终可形成分散化、多中心且有机联系的大都市空间格局。这些新城、卫星城、业务核都市等分散在中心城外围地区的特色化小城市或功能板块,实际上是与“微中心”相类似或具有相似功能的概念。我们认为,所谓的“微中心”是指与大都市中心城区保持适度的空间距离,通过承担某种特色城市功能,与中心城形成功能互补、有机联系,且自身具有一定的集聚能力、能够实现职住相对平衡的区域性小城市或者功能性板块。

2. “微中心”的基本特征

建设“微中心”的主要目的,是承接部分教育、医疗、一般性产业等非城市核心功能,优化大城市空间结构与功能布局。基于上述对“微中心”概念、内涵和功能的基本认识,“微中心”一般应具备以下几个方面的主要特征:一是承担某种特色城市功能,如科研功能、医疗功能、教育功能等(见表1),与主城在空间上分散,但功能上又有机联系、形成互补,且自身对某些特色产业和资源要素具有较强的集聚力。二是与主城区保持适度的距离,一般在30-70公里的范围内。通过对伦敦、巴黎、东京三个特大城市25座“微中心”的统计来看,这些“微中心”距离大城市中心城的平均距离为45.4公里。其中,与中心城的距离在30—70公里范围内的有16座,占总数的64%。三是通过市郊铁路等轨道交通,实现与中心城之间的“1小时通勤圈”。东京的市郊铁路里程高达2031公里,多摩、筑波等多个“微中心”都是通过市郊铁路建设,引导东京都特色功能和人口集聚而逐步形成和发展起来的。位于神奈川县横滨市的港北新城,是东京都市圈中规模较大的新城之一,交通十分便利,拥有2条地铁、11条市区公路、12条过境公路。

3. “微中心”与卫星城、特色小镇的异同

“微中心”是从卫星城延伸出来的概念,两者的共同点是承接大城市中心城区的部分功能、产业和人口的转移,与中心城区形成功能互补、联动发展。但“微中心”与卫星城又不完全相同,主要表现在以下两个方面:一是规模不同。一般来说卫星城的规模大小不一,有的卫星城仅有五六万人口,有的则多达几十万人。我们认为,“微中心”的规模要相对适中,相当于规模不是特别大的卫星城,不宜超过20万人口,属于小城市等级。二是功能不同。“微中心”往往承担着某种特色城市功能,如教育、科技、医疗、特色产业等,重点是承接部分非首都功能的疏解;而卫星城中,有些承担的是复合功能,有些是某种特色功能,有的甚至是单纯的居住功能。

目前,我国浙江等很多地区正在规划建设特色小镇,如梦想小镇、云栖小镇等,形态各异、特色鲜明,成为块状经济的升级版。特色小镇“非镇非区”,既不是行政区划单元上的镇,也不是产业园区,其灵感来自国外的特色小镇,如瑞士的达沃斯小镇、美国的格林威治对冲基金小镇、法国的普罗旺斯小镇等。“微中心”与特色小镇也有类似之处,两者的相同点是都承担着某种特色功能,为周边大城市、区域提供相应的产业、功能服务。

但两者也有很大的区别,主要表现在以下两个方面:一是特色小镇的规模较小,规划面积一般控制在3平方公里,建设用地一般在1平方公里左右,更加注重特色产业功能,且自成体系。而“微中心”定位为区域性小城市,规模相对较大,一般在20-30平方公里,与大城市联系十分紧密。二是服务半径与服务范围有所差异。特色小镇有些是服务周边大城市,有些如特色旅游小镇,其服务范围则是周边更大区域;而“微中心”作为大城市非核心功能的集中承接地,重点是服务周边大都市功能优化布局与可持续发展。

二、建设“微中心”的重要战略价值

“微中心”的概念是基于非首都功能疏解和京津冀协同发展的现实需求提出来的。在京津冀区域尤其是北京周边地区,规划建设一批特色“微中心”,是加快非首都功能疏解、推动京津冀区域协同发展的重要抓手,对于全国大城市推进城市化进程、实现可持续发展也具有借鉴价值。

1. 建设“微中心”是北京优化城市空间结构与功能布局的必然要求

北京患上“大城市病”的原因是多方面的,固然有城市功能过多而超出城市基础设施、公共服务和资源环境承载力的原因,但北京城市空间布局不合理、“单中心”格局一直没能打破,也是导致“大城市病”的重要原因。目前,北京城六区集聚了全市60%的人口、70%的产业和70%的就业人员,而周边新城、新区发展较慢,使得北京综合承载力有限,“城市病”提前爆发。

多年来,北京一直在探索“多中心”空间格局,早期城市规划借鉴了国外经验,提出了新城、卫星城的布局思路。比如,1983年规划了13个卫星城,1993年规划了14个卫星城和10个边缘集团,2004年提出“两轴—两带—多中心”总体格局,首次明确了“多中心”城市发展战略。但由于对新城、卫星城发展规律的认识不到位,没有抓住新城、卫星城建设的关键条件,轨道交通建设滞后,特别是市郊铁路建设滞后,很多新城、卫星城以居住功能为主,产城不匹配、职住不平衡,“单中心”空间格局始终未能根本性突破,最后超出城市适宜的空间规模而出现交通拥堵、运行效率降低等“城市病”。

要真正解决北京的“大城市病”问题,必须吸取中心城“摊大饼”的教训,立足京津冀大区域视角,一方面,高标准规划建设“北京城市副中心”,形成反磁力中心效应,有效缓解中心城区压力;另一方面,在北京周边加快建设若干“微中心”,集中承接非首都功能疏解,构建“主城—副中心—微中心”的分散化、多中心、网络化的城市空间格局。这既是北京作为特大城市空间演变规律的内在要求,也是有效治理“城市病”、实现可持续发展的客观要求。

2. 建设“微中心”是疏解非首都功能,推动京津冀协同发展的重要举措

三年多来,非首都功能疏解和京津冀协同发展取得了积极成效,但也面临着不少困难和问题,其中一个重要原因是河北等周边区域承接非首都功能疏解的软硬条件还不完备,面临着轨道交通缺乏、公共服务落差大等短板问题。一方面,京津冀交通体系不合理,尚未形成北京与周边区域高效便捷的轨道交通网络。北京轨道交通密度偏低,尤其是市郊铁路建设滞后,目前全市轨道交通里程仅相当于东京的28%,还没有一条真正意义上的市郊铁路;京津冀城市群交通体系表现为围绕北京的单中心、放射状、非均衡特征,城际铁路建设较慢,难以满足城市之间的交通需求,特别是不能满足北京与周边区域的交通联系。另一方面,三省市公共服务落差大,河北人均财政教育经费仅为京津的1/3,高考一本录取率仅为京津的1/2,每千人拥有医疗机构床位数和执业医师数分别约为北京的1/3和2/3,使得河北等周边区域对非首都功能疏解缺乏吸引力。

同时,河北、天津有很多个区县(市)都提出加快承接非首都功能疏解的措施,存在点多分散、无序竞争的现象。加之,北京非首都功能疏解的任务重、时间紧,且资金、土地、政策等资源都相对有限,难以在较短的时间内同时提高这么多承接地的交通市政等基础设施,以及公共服务等配套水平。在这一现实背景下,在京津冀区域尤其是北京周边地区,规划建设若干个“微中心”,是进一步加快非首都功能疏解、推进京津冀协同发展的重要举措。首先,规划建设承担某种特色功能的“微中心”,能够集中力量、聚焦重点,在较短时间内补齐承接地的交通和公共服务两大短板,打造非首都功能疏解的集中承接地。其次,通过规划建设若干先行示范的“微中心”,能够促进“微中心”所在区域产业发展、基础设施、公共服务等各领域发展水平的快速提升,不断缩小与北京的落差,为其他“微中心”建设及京津冀协同发展发挥重要的示范带动作用。

3. 建设“微中心”是大城市探索新型城镇化路径与模式的现实选择

改革开放以来,我国城市化进程不断加快,城镇化率从1985年的23.7%提高到2014年的54.77%,用30年时间完成了西方发达国家经历上百年才走过的城镇化里程。但我国城市化层次较低、质量不高,现有城镇7.5亿常住人口中仍有2.5亿左右的人没能在城市落户。同时,我国很多城市都面临着“城市病”困扰,集中表现为交通拥堵、环境污染、城乡接合部问题突出等。据高德地图发布的《2016年度中国主要城市交通分析报告》显示,济南、哈尔滨、北京、重庆等前4名城市的高峰拥堵延时指数超过2.0;全国1/3的城市通勤受到交通拥堵的威胁。全球污染最严重的10个城市中7个在中国,我国500个大中城市中,仅不到1%达到世界卫生组织空气质量标准。在我国进入新常态的背景下,我国城市化路径和发展模式也发生了变化,以往是通过大规模开发建设,追求城市做大做强,新常态下,不具备大规模开发建设的条件,应通过小尺度的土地空间集约节约开发建设城市,不再单纯追求大城市,而是要寻求城市发展的内在规律,更加注重城市功能的发挥、城市品质的提高。这也是提出“微中心”建设的一个很重要的背景。

关于我国新型城镇化的道路该怎么走?我们认为,促进大城市与周边小城市协调发展,是一个现实的选择。通过在大城市周边建设类似微中心、卫星城,将大城市与小城市结合起来,大城市主动将部分功能分散布局到周边的小城市,形成功能互补、多圈层联动的大都市圈。从操作层面看,国家正在积极推进特色小镇建设,是一个很好的思路,对于破解城市发展难题也具有积极意义。但关于大城市周边的小城镇应该怎么建设,还没有真正破题。大都市周边的特色小镇要充分考虑与大城市的关联性,与“微中心”建设紧密结合起来,统筹考虑当地历史、文化、旅游等多种资源,承担某些特色功能,实现与大城市的功能互补、联动发展。如果“微中心”建设成功,对于推动全国新型城镇化建设也具有积极的借鉴意义。

三、加快“微中心”建设需要突出解决的几大关键问题

“微中心”是一个新概念、新事物,建设“微中心”更是一项长期复杂的系统工程,必须统筹谋划,分阶段建设,重点要把握好以下几个战略性、关键性问题。

1. 突出规划先行,争取从国家层面推进“微中心”建设

“微中心”是非首都功能疏解的集中承接地、推进京津冀区域协同发展的重要抓手,其规划建设必须遵循内在发展规律,做好统筹规划与顶层设计。

一是高起点、高标准编制“微中心”建设规划。建议国家层面对在京津冀区域规划建设“微中心”进行顶层设计,作为全面落实《京津冀协同发展规划纲要》的重大举措。按照“百年规划”的要求,高起点、前瞻性地做好重点“微中心”建设规划,突出“职住合一”,积极引入“产城融合”“智慧城市”“海绵城市”等新理念。严格控制“微中心”开发强度,合理布局“微中心”的生产、生活与生态空间,划定生态保护红线,将“微中心”建成我国小城市(镇)建设的精品与典范。

二是强化“微中心”建设协调推进机制。借鉴日本首都圈整备特别委员会、住宅—都市整备公团等相关经验,建议在国家京津冀协同发展领导小组指导下,由京津冀三地政府以及国家住建部、国土部、交通部等相关部门成立“微中心”建设推进委员会,统筹指导“微中心”开发建设工作。积极争取国家相关部门支持,将一些国家级医疗机构、教育机构等非首都功能疏解重大项目优先在“微中心”布局。协调解决非首都功能项目在“微中心”落地过程中面临的政策对接、利益共享、资金支持等现实问题。

2. 强化科学选址,分阶段推进“微中心”规划建设

“微中心”建成并发挥相应的城市功能,需要经历一个长期复杂的过程。国外大都市建设与“微中心”相类似的新城、业务核都市等一般都是分阶段推进实施,比如东京就分3个阶段建设了7个副都心,分5个阶段建设了3个新都心和多座业务核都市。因此,在京津冀区域规划建设“微中心”也不能一蹴而就,要分阶段、有重点地推进。

在京津冀区域规划建设“微中心”,需要坚持以下几个选址原则:

一是与中心城保持合适的距离。国外“微中心”类似区域与中心城的距离大多在30-70公里范围内(见图2),以满足“1小时通勤圈”的需求。目前,北京中心城面积已经过大,如果“微中心”距离中心城太近,不利于为首都留下足够的生态空间;距离太远则会超过“1小时通勤圈”范围,使“微中心”缺乏吸引力。考虑到现在的铁路技术水平,可将“微中心”的范围适度扩展,建议在距离北京中心城40—100公里的空间范围内选址。

二是具有便捷快速的交通通道。东京等国际大都市周边的“微中心”往往通过市郊铁路与中心城实现通勤交通。未来北京周边“微中心”建设也必须有市郊铁路做支撑。但目前北京市郊铁路建设尚未真正起步,从规划、立项到施工周期又很长,很难在短期内建成。考虑到“微中心”建设的紧迫性,其选址要充分考虑备选区域现有的交通条件,主要是能够通过高速铁路、城际铁路和高速公路等与北京中心城实现快速联系,或者属于京津冀“四纵四横一环”城际铁路规划所涉及的区域。

三是具有集聚增量资源的空间余量。“微中心”作为非首都功能疏解的集中承接地,要有一定的空间规模,实现居住、就业、公共服务等多功能协调发展。如果规模太小,像英国早期的第一代新城人口只有5万人左右,城市功能不完备、缺乏吸引力,很难发展起来。而规模过大,也会给城市建设和管理带来压力,甚至可能引发“城市病”。在京津冀区域建设“微中心”,建议规划面积20—30平方公里、人口不超过20万人为宜。同时,考虑到北京周边区县(市)中心城区已有一定的规模,不宜在原中心城基础上“摊大饼”式扩张,建议采取“双子城”模式,在距离老城一定空间范围外规划“微中心”,并建设绿化隔离带。

四是具有特色产业基础与发展潜力。“微中心”一般通过承担某种特色功能,如科技、教育、医疗或产业等功能,与中心城形成功能互补、有机联系,且在特色领域形成一定辐射力。在京津冀区域建设“微中心”,要优先选择特色产业发展基础较好,或者已经承接非首都功能疏解重点项目的区域。

3. 明确发展定位,打造若干个承担特色功能的“微中心”

在北京周边规划建设“微中心”,要紧密围绕非首都功能疏解的现实需求,充分结合“微中心”选址区域的资源特色,明确其功能定位与产业方向。

一是对接非首都功能疏解的潜力领域,明确“微中心”功能定位。“微中心”功能定位的选择,首先要立足非首都功能疏解的需求,打造集中承接地。特别是要结合所在区域的资源特点与比较优势,重点承接教育、医疗、养老及特色产业功能。其次,还要考虑与北京共同承担的核心功能,如科技创新功能,以及“微中心”自身发展的一些新功能的需求。

二是结合京津冀产业链、创新链构建的需求,吸引特色产业要素集聚。目前,京津冀区域内集聚了很多的大型企业、科研院所等创新资源,每年产生的科技创新成果也很多,但创新成果在区域内的转化能力较弱。建设“微中心”要瞄准北京科技创新资源外溢的需求,紧抓京津冀协同创新共同体建设的新机遇,积极承接北京部分高科技成果转化、孵化和产业化项目,吸引特色产业要素集聚,培育具有较强竞争力的特色产业集群。

4. 着重补齐短板,提升基础设施与公共服务综合承载力

加快“微中心”建设必须遵循城市发展的内在规律,强化基础设施和公共服务配套,切实提升“微中心”综合承载力,为非首都功能、人才及产业等资源向“微中心”转移创造条件。

一是高标准建设交通、市政等基础设施。加快北京与“微中心”的城际铁路建设,研究利用城际铁路线路开行市郊铁路的可行性,具备条件区域率先建设专用市郊铁路,构建以市郊铁路为重点的“1小时通勤圈”。要高标准、前瞻性规划各类市政基础设施,充分满足“微中心”高效长远运行的需求。

二是高品质配套教育、文化等公共服务设施。按照“产城融合”的要求,高标准做好“微中心”公共服务设施规划,合理布局教育、医疗和文化等公共服务设施。探索通过名院建分院、名校办分校、医联体、校际联盟等多种方式,加强与北京的对接合作,将首都优质公共服务资源定向、定点导入“微中心”。围绕“微中心”的功能需求,配套规划建设一批文化、体育、商业等重大功能性设施,形成与“微中心”相匹配的一流的公共服务体系。

5. 探索先行先试,强化“微中心”建设的体制机制与政策保障

“微中心”作为京津冀区域的新空间载体,要积极探索在体制机制改革与政策创新等方面率先突破,先行先试,真正发挥好承接非首都功能疏解的作用。

一是加强“微中心”土地保障与管控。建议对“微中心”重大项目实行建设用地指标单列特批制度,不占用所在城市用地指标;部分重大项目耕地占补平衡指标纳入国家统筹范围。加强“微中心”土地资源管控,鼓励开展土地利用方式创新;研究房地产管控政策,提高自住型商品房建设比例,优先满足非首都功能疏解企业员工的居住需求。

二是探索与“微中心”特色功能相符合的差异化机制创新试点。结合“微中心”功能定位与产业特色,探索开展差异化、个性化的机制创新试点。比如,对承担特色产业功能的“微中心”,率先开展税收分成、利益共享等政策试点;对承担医疗健康功能的“微中心”,开展“医养结合”试点、异地购买养老服务、异地医保实时结算等政策试点。

三是创新“微中心”开发建设与运营模式,正确处理好政府引导与市场主导的关系。研究设立“微中心”投资建设基金,采取PPP等新模式,引导社会资本参与,支持基础设施、公共服务等重点项目建设。充分发挥大型开发商、特色产业投资运营商自主开发的积极性,探索“微中心”所在区域地方政府与产业运营商的合作模式创新。创新“微中心”建设与新型城镇化融合发展模式,比如实施“微中心”集中建设区与周边旧村改造、人口市民化一体化开发的政策方案,建立以“微中心”为基本规划实施单元进行区域统筹的机制,力争实现产城融合、职住平衡。

参考文献

[1]赵弘,何芬.京津冀协同发展视角下北京城市空间布局优化研究[J].经济与管理,2017,(1).

[2]何仲禹,翟国方.业务核都市与东京都市圈空间结构优化[J].国际城市规划,2016,(1).

[3]刘文俭.英国新城建设的典型范例与启示[N].青岛日报,2011-03-26.

[4]崔民选,阎志.基于供给侧结构性改革的京津冀空间发展战略研究[J].区域经济评论,2016,(5).

[5]陆大道.京津冀城市群功能定位及协同发展[J].地理科学进展,2015,(3).

[6]李万峰.从新城运动到新都市主义:卫星城理论的变革与实践[N].中国经济时报,2014-07-07.

[7]孙斌栋,魏旭红.多中心结构:我国特大城市的未来形态[J].人民论坛·学术前沿,2015,(17).

[8]张国华.交通 产业 空间 京津冀一体化下的协同规划[J].人民论坛,2014,(16).

Achieve a Coordinated Development of Beijing-Tianjin-Hebei Region through the Building of “Micro-Center”

Zhao Hong Zhang Jinghua

Abstract:The outline of coordinated development plan for the Beijing-Tianjin-Hebei region emphasizes the strategic importance of relocating all non-essential functions from Beijing to building recipientdistrict or the “Micro-Center”. After reviewing the laws and theories of urban development in domestic or non-domestic large metropolises,this article argues that it is extremely crucial to converge the developmental effort on one focal point, building Micro-Center, in order to promote relocation of all non-essential functions and coordinated development of the Beijing-Tianjin-Hebei region. Meanwhile, the effective path ways to realize this goal should be developed with respect to top-level arrangement, rationalizing location selection, specialized developmental positioning, public service provision, and institutional or policy innovation.

Key Words:Micro-Center; Non-Essential Capital Functions; Beijing-Tianjin-Hebei Region; Coordinated Development (责任编辑:晓 力)

责任编辑 qgy