区域政策

国家“十三五”规划目标的创新性与可行性分析时间: 2017-11-16信息来源:吴殿廷 崔丹 胡灿 吴迪 乔路明 作者:qgy_admin 责编:

内容提要:国家“十三五”规划是一个创新性明显、科学性与可行性都很强的规划。考察了该规划在指标体系设计、规划目标设定等方面的突破,对比分析了该规划与全面建成小康社会目标的融合性,探讨了规划目标实现的可能性与艰巨性。“十三五”规划依据五大理念构建了全新的目标体系框架,增加了全员劳动生产率等更有意义的新指标,调整了居民收入、国民平均受教育程度等传统指标。目标规定方面则提出了“大于”或“小于”等要求,体现了弹性规划的现代取向。该规划在执行中应该注意的是:下大气力确保全员劳动生产率、研发经费占GDP的比例、万人发明专利数等的顺利实现;完善居民人均可支配收入核算方法、城市空气质量监测以及户籍人口与常住人口的城镇化关系等指标。

关键词:十三五规划,指标体系,创新性,可行性

一、引言

从“十一五”期间开始,我国把“五年计划”改成“五年规划”。从“计划”到“规划”,体现了我国社会主义市场经济体制改革的内在要求[1]。“十一五”规划、“十二五”规划到“十三五”规划,国家层面的“规划”一直都在探索之中,特别是在规划指标体系建设方面,通过不断调整和完善,已经初步建立起具有中国特色的经济社会发展规划目标体系[2]。

本文重点考察十三五规划目标的创新性和实现的可能性。其中创新性评价就是考察十三五规划与以前的规划的差别,特别考察了规划理念、规划指标及规划指标的性质等方面,凡是不同的,确实是合理、有意义的,我们都可看作“创新”;关于可行性的评价,重点考察了规划目标能够达到的程度,主要依据是经济学规律、国外发达国家经验和近几年相关指标的动态变化趋势。

二、“十三五”规划的创新性

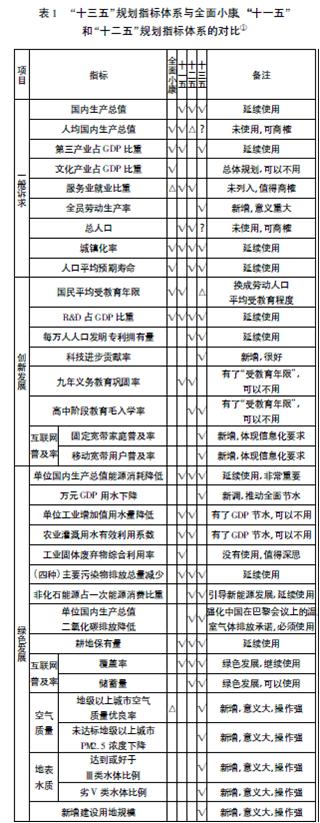

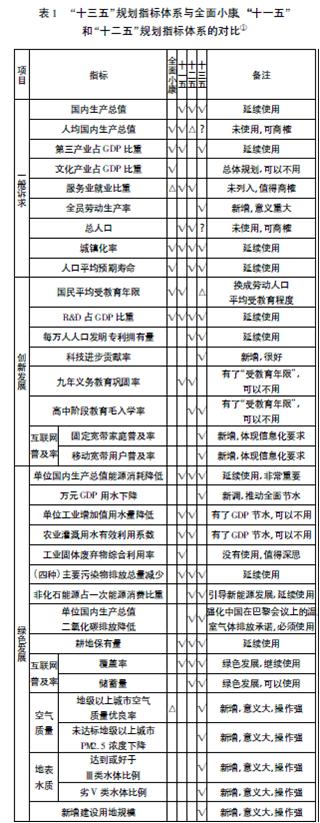

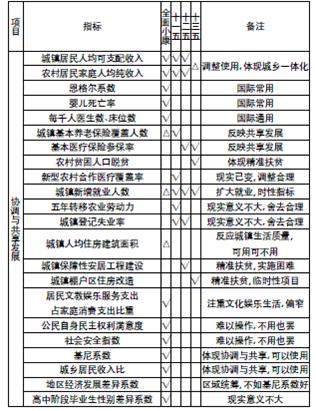

“十三五”规划的主要诉求是坚持五大理念,全面建成小康社会。全面小康是从居民生活的角度强调经济社会发展水平,即相对指标;五年规划是全国经济、社会发展的总体纲要,要统筹部署社会、经济、文化建设工作,因此,既要考虑相对指标,更要注重总量指标[3]。相较于国家“十一五”、“十二五”规划和全面小康监测体系[4](详见表1),“十三五”规划在指标体系建设方面表现出较强的科学性和创新性。

(一)完善了科学发展观的内涵,提出了五大发展理念,并以此构建了新的指标体系框架

“十三五”规划提出五大发展理念,即创新发展、绿色发展、协调发展、开放发展和协调发展。除了开放发展外,都在十三五规划指标体系中得到很好体现。没有把“开放发展”的指标,如外商直接外资额、进出口贸易额等纳入,是因为它们都不取决于规划对象本身的努力,但在文本中改革和开放内容则相当丰富。实际上,国家“十一五”、“十二五”规划的指标体系也都可以归结为五大理念框架之内,一般地区的发展规划也都可以按照五大理念来设计其指标体系。

(二)调整和完善了一些指标,体现了规划的精准性

1.调整了人均收入指标,将城镇人均可支配收入与农民人均可支配收入合并为居民可支配收入户籍人口,体现了统筹城乡、实现城乡一体化的要求。

2.将“国民平均受教育年限”调整为“劳动人口受教育年限”,更精准、更可操作。

3.将保障性住房调整为城镇棚户区改造指标,更精准,也更符合十八大市场化改革的要求。

4.扶贫方面,提出农村贫困人口脱贫的数量要求,以及城市棚户区改造要求,而不再使用保障性住房建设要求,体现了精准扶贫、市场化改革和全面建设小康社会的具体要求。

(三)增加了一些新的规划指标,使规划的科学性进一步提高

1.增加了全员劳动生产率。经济学一直关注劳动力成本,并把它作为考察经济发展效率的最主要指标之一。在人口红利逐渐减弱的情况下,强调劳动生产率很有必要。

2.增加了科技进步贡献率,体现了创新驱动、人才强国的战略要求。

3.增加了宽带普及率,包括固定互联网和移动互联网两个方面,体现了“互联网+时代”的要求。国际上用每千人宽带用户,没有考虑到移动宽带已经普及、固定宽带普及意义大打折扣的现实特点。本项规划与时俱进,更科学合理。

4.增加了地市级以上空气质量、地表水质等环保指标,更好地体现了绿色发展的要求。

(四)规划目标具有弹性

规划目标的弹性主要体现在不简单地标出具体数字,而是用大于或小于,体现引导或限制。这是现代区域规划的趋势[5,6],本规划的先进性不言而喻。

三、“十三五”规划目标的可行性和挑战

“十三五”规划指标体系虽然有一些创新性,但大多比较可行。但也有的指标面临着挑战,包括规划指标达成中的挑战、规划指标执行情况监测的困难、个别指标核算的技术障碍等。

(一)目标达成方面的可行性

30多项规划指标,大部分指标都是可行的,因此从总体上说,“十三五”规划目标不仅科学,具有创新性,也很合理、可行。但也有的指标需要很大努力才能实现。

1.研发经费占GDP比例指标,有压力,需努力

中国研发经费(R&D)经费支出占国内生产总值比重在“十五”期间和“十一五”期间均没有达到预期目标。2005年只有1.32%,低于1.5%的规划目标;2010年是1.75%,也低于2%的规划目标。“十二五”规划目标是要达到2.2%,提高0.45百分点,但2015年实际仅达到2.1 %,规划目标没有实现。十三五期间,要从2.1% 提高到2.5% ,提高0.4个百分点,不能掉以轻心。

当今发达国家R&D经费支出比重平均水平为2.3%左右,世界平均水平为2.1%左右。我国此指标提高缓慢,达不到预期目标,主要是企业和社会资本进入较少,与日本的技术研发费用70%是由民间企业自己支出[7]相比,我国的科技体制改革任重道远。

2.万人发明专利指标,有突破,需尽力

此项指标是“十二五”规划才纳入规划的指标。2010年我国每万人发明专利1.7件,“十二五”规划目标是到2015年达到3.3件,实际达到了6.3件,大大超过了规划目标。现在“十三五”规划提出要在2020年达到每万人12件,差不多翻一番。虽然比照“十二五”期间提高的比例相似,但这是在高位上的翻番,难度不可小觑。

创新型国家每万人口发明专利拥有量(年)指标都在20件以上,美国超过30件,韩国超过70件,日本超过100件。我国2020年的规划目标虽然提高较大,但仍距建设创新型国家标准很远[8],必须全力推进。

(二)规划执行中的技术性挑战

1.规划纲要中,缺少人口或人均GDP的指标

一般说来,人均GDP比GDP更重要。但要计算人均GDP就需要总人口和GDP两个指标。可能是全面放开二孩政策后对人口的总量不好把握,“十三五”规划没有把这个指标放进来。这是非常遗憾的。

2.居民可支配收入核算等也需要斟酌

居民可支配收入核算问题应该已经解决了,但在规划指标表中却没有2015年的现实数据,说明对这个指标到底该如何核算还有待斟酌。笔者认为,直接用城镇人均可支配收入与农民人均纯收入进行加权是可以得到这个数据的,但这就涉及到一个敏感而复杂的问题,即把农民人均纯收入与城镇人均可支配收入同等看待是否合适?

3.个别指标的性质方面需要斟酌

木材蓄积量、人口预期寿命等指标,主要是客观规律决定的,短期内很难以人的意志为转移,作为“约束性”目标不一定合适。而“研发经费占GDP比例”这个指标,基于我们正在努力建设创新型国家的现实,特别是把创新发展作为此段时间最重要的发展规划,不但重要,而且必要,必须通过努力确保达到,因此,应该将此目标作为“约束性”目标。

4. 提高户籍人口的城镇化目标非常艰巨

规划中把城镇化率分为常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率两个指标,具有一定的现实性,但是到2020年户籍人口与常住人口还差15个百分点则不是很理想。应该淡化户籍人口指标,甚至应该取消户籍人口制度。从数量的角度看,2010-2015年间城镇化率升了9.6个百分点,2015-2020年再提高3.9个百分点,目标可能偏低了。当然,提高户籍人口的城镇化率目标还是非常艰巨的。

(三)指标体系与全面小康目标融合性问题

2020年全面建成小康社会,这是中国共产党几代领导人绘就的梦想蓝图,“十三五”是全面建成小康社会的收官期,“十三五”规划目标也应该服从和服务于全面小康的目标。从表1可以看出,二者的差别还是明显的:全面小康社会监测指标是23个,“十三五”规划目标是30个,二者的相同或相似指标有11个,约占40%,不同或相异的指标接近60%。

二者相异的指标中,从全面小康指标中舍去了公民自身民主权利满意度、社会安全指数等指标是合适的,因为这两个指标难以操作;而文化产业占GDP比重、服务业就业比重很有现实意义,特别是对于工业化进入中后期阶段、产业结构转型升级、创新驱动非常紧迫的现实背景来说,保留二者可能是必要的。恩格尔系数、居民收入分配基尼系数、地区收入差距系数、城乡收入比等,也有一定意义。

1.恩格尔系数确实是反映居民生活质量的很好指标,也是国际通用的指标,但在当前物价体系不完善的情况下,简单使用该指标很难说明问题。

2.居民收入分配基尼系数、地区收入差距系数、城乡收入比等分别从不同角度反映共享发展主题,但若全都保留,会使得规划的指标体系太繁琐。建议舍去这几项指标。

3.相对增加的几项指标,包括环境保护、脱贫指标等,都是必要的。但也有个敏感的问题需要斟酌,即设立了地级以上城市空气质量指标,似乎有点“重城轻乡”、歧视小城市之嫌,与国家新型城镇化战略的衔接融合还需加强。

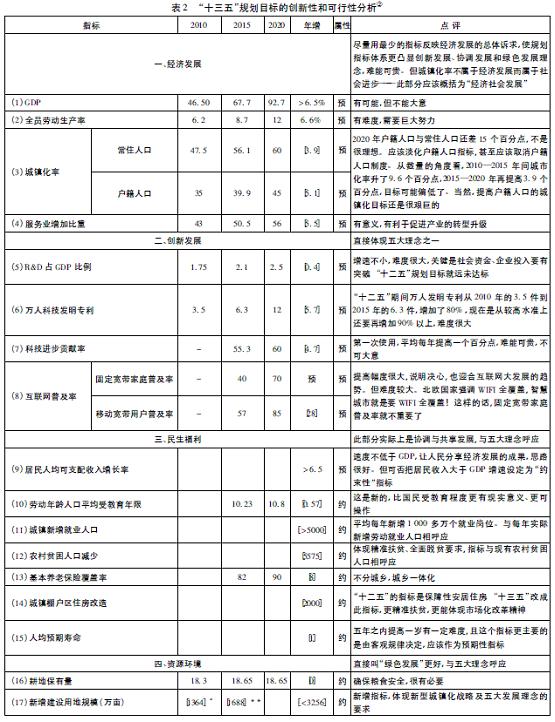

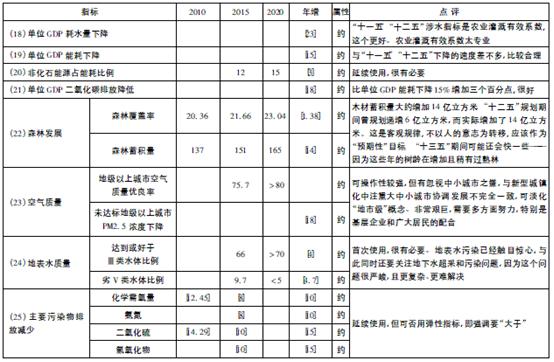

具体分析见表2。

四、结论和讨论

国家十三五规划是一个创新性明显、科学性与可行性都很强的规划。本文考察了该规划在指标体系设计、规划目标设定等方面的突破,对比分析了该规划与全面建成小康社会目标的融合性,探讨了规划目标实现的可能性与艰巨性。总结前述,可得如下几点结论和讨论:

(1)国家“十三五”规划是一个科学合理的规划,其中的规划目标体系科学合理,不但具有明显的创新性,而且现实可行,对于指导十三五期间全国的经济发展、社会进步和环境建设意义重大。

(2)国家“十三五”规划的创新性主要表现是:构建了全新的规划指标体系框架,增加了全员劳动生产率、科技进步贡献率、互联网普及率、新增建设用地规模、城市空气质量和地表水质等更有现实意义的指标,调整了居民收入、国民受教育程度等更科学的指标,并在部分目标界定方面提出了“大于”或“小于”要求,体现了区域规划的“弹性规划”取向,其先进性不言而喻。

(3)该规划在执行中也面临一些挑战,其中特别需要努力才能实现的是全员劳动生产率、研发经费占GDP的比例、万人发明专利数等;需要调整和完善的是户籍人口与常住人口的城镇化关系、居民人均可支配收入核算、地市级以上城市空气质量监测等。

以上通过与全面建成小康社会监测体系、国家“十一五”规划、“十二五”规划目标体系的对比,考察了国家十三五规划的创新性,分析了规划目标的科学性与合理性。囿于研究角度及笔者学识的局限,其中的结论是粗浅的,也是相对的。

注 释:

① 国家“十三五”规划纲要、全面建设小康社会的指标体系、国家“十一五”规划纲要和国家“十二五”规划纲要中:“△”表示指标有调整,“√”表示确定使用该指标,“?”表示指标未使用,可商榷。

② 国家“十三五”规划纲要:价值性指标,都换算成2015年的不变价;年段性数据,2010年的是“十一五”期末,2015年的是“十二五”期末;[ ]中的数据是五年累计。

参考文献

[1]胡鞍钢,鄢一龙,吕捷.从经济指令计划到发展战略规划:中国五年计划转型之路(1953-2009)[J]. 中国软科学,2010(8):14-24.

[2]吴殿廷,李瑞,郭谦.“十二五”规划指标体系的科学性与可行性分析[J]. 经济视野,2012(5):22-25.

[3]方创琳,毛汉英.区域发展规划指标体系建立方法探讨[J]. 地理学报,1999,54(5):410-409.

[4]国家统计局.全面建设小康社会统计监测方案[J]. 社会科学文献出版社,2011:260-271.

[5]刘传明,曾菊新.新一轮区域规划若干问题探讨[J]. 地理与地理信息科学,2006,22(4):56-60.

[6]吴殿廷,李瑞,吴昊.区域规划实施的评估与反馈调整——以国家“十一五”规划为例[J]. 开发研究,2012(3):1-5.

[7]李红艳.R&D经费支出占国内生产总值(GDP)比重[J]. 数据,2011(8):96.

[8]陈劲,陈钰芬,王鹏飞.国家创新能力的测度与比较研究[J]. 技术经济,2009(8):1-6.

The National “13th Five-Year” Planning Objectives In Innovation and Feasibility Analysis

Wu Dianting Cui Dan Hu Can Wu DI Qiao Luming

(Beijing Normal University, The School of Geography (SOG),Beijing,100875)

Abstract:The national “13th Five-Year” Planning is a plan of obvious innovation, and strong scientificalness and feasibility. This paper investigates the breakthrough of the plan in the index system design, planning objectives and other aspects. And comparatively analyzes the integration of the plan and the goal of building a well-off society in all-round way, and also discusses the possibility and difficulty of the realization of the planning objectives. On the basis of the five concepts, the“13th Five-Year” Planning builds a new target system framework, increases the full labor productivity and other more meaningful new indicators, and adjusts the residents income, the national average educational level and other traditional indicators. In the aspect of target regulation, the plan puts forward the “greater than” or the “less than” and other requirements, all of which reflect the modern orientation of the flexible planning. In the implementation of the plan should be noted these aspects, such as making greater force to ensure the smooth implementation of the full labor productivity, R & D funds accounted for the proportion of GDP, and million patents for invention; and also vigorously striving to improve the accounting method of the residents per capita disposable income, the monitoring of urban air quality, the urbanization relationship between household population and resident population and other indicators.

Key words:The “13th Five-Year” Planning; Indicators system; Innovation; Feasibility

[1] 第一作者吴殿廷,男,1958-,博士、教授、博士生导师,主要从事区域分析与规划方面的教学和研究工作。电子信箱:wudianting@bnu.edu.cn

责任编辑 qgy