区域政策

京津冀产业协同发展模式研究时间: 2016-09-17信息来源:邬晓霞 卫梦婉 高见 作者:hjr_admin 责编:

摘要:通过对京津冀三地间产业合作案例分析,2014年以来京津冀产业协同发展呈现“协同发展进度加快,产业合作领域拓宽,行业组织作用显现”的总体特征;三地产业协同发展模式包括共建产业转移园区、产业搬迁、跨区投资设立公司三种。并对比分析了三种模式,从而提出推进京津冀产业协同发展的政策建议。关键词:京津冀;产业协同;合作模式

中图分类号:F061.5 文献标识码:A 文章编号:1671-4407(2016)02-084-04

基金项目:国家社会科学基金重点项目“都市圈内中小城市功能提升的模式与路径研究”(13AJL014);北京高等学校青年英才计划项目“京津冀区域市场一体化发展研究”(YETP1680);北京市社会科学基金研究基地项目“北京城市治理能力评价与提升研究”(14JDJGB027);北京市优秀人才培养资助项目“北京城市治理能力的评价与提升对策研究”(2014000020124G129);北京市教委人才强教计划学术创新团队“首都圈生态文明建设研究”(PHR201106141)

作者简介:邬晓霞(1981~ ),女,河南淮滨人,博士,副教授,主要从事区域政策、城市与区域发展研究;卫梦婉(1994~ ),女,河南淮阳人,硕士生,研究方向为城市与区域发展;高见(1981~ ),男,山东临沂人,博士生,工程师,研究方向为城市可持续发展与战略管理。

Study of Industry Synergy Model in Beijing-Tianjin-Hebei Integration

WU Xiaoxia1, WEI Mengwan1, GAO Jian1, 2

(1. Capital University of Economic and Business, College of Urb an Economic and Public Administration, Beijing 100070, China; 2. China Urban Construction Design&Research Institute, Beijing 100120, China)

Abstract: Based on the industrial cooperation cases in Beijing-Tianjin-Hebei region,this research points out that the progress of industrial synergy corporation has speed up, the field of industrial cooperation has been broadened gradually and the role of industry organizations is increasingly important since 2014. The research concludes that the progress of industrial synergy corporation is divided into three models: the co-construction of industrial transfer park model, the industry relocation model and the establishment of cross-regional company model. In order to promote the coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei region, some advices are proposed according to the comparative analysis of three cooperation models.

Key words: Beijing-Tianjin-Hebei region; industry synergy; cooperation model

国家“十二五”规划明确提出要推进京津冀区域经济一体化发展,打造首都经济圈。2014年2月26日,习近平总书记就推进京津冀协同发展提出要求,标志着京津冀协同发展进入细化、实化和深化的新阶段。2015年4月30日中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,标志着京津冀协同发展的顶层设计和总体方针基本完成。协同理论最早由德国物理学家哈肯[1]于20世纪70年代创立,推及至产业协同领域则为,由于空间和发展进度不平衡使得产业发展所处阶段不同,通过对各地区间的产业进行相互整合,促使区域内生产要素得到优化配置,并且通过产业协同发展促进区域内产业和经济水平进一步提升[2]。

国内对产业协同的研究主要为以下三个方面:①以不同区域为研究对象,分别对川渝地区,闽台地区、广西北部湾经济区等地的产业协同发展模式进行实证研究[3~6]。②以不同研究角度为着力点,分别以产业集群、产业协同发展体系为视角,指出产业协同演化可以促使产业集群整体发展到最优的资源配置[7~8]。③从不同产业入手,国内学者分别对高新技术产业、文化产业、生态产业等不同产业协同发展的路径和机理进行研究[9~11]。京津冀一体化上升为国家重大战略以来,学界对京津冀地区产业协同发展也进行了深入研究,认为推动京津冀一体化发展的关键助力是构建产业新型分工格局[12];三地应充分发挥京津两市的人才储备和基础设施效用,促进三地间科技创新能力,加速产业结构优化和升级[13];有序推进产业升级和梯度转移,建立区域利益协调机制、注重产业规划协调等建议[14]。通过梳理国内已有文献可知,近年来学界对京津冀产业协同发展的模式研究仍比较缺乏,因此本文通过归纳京津冀产业协同发展的已有进展,对比分析三地产业协同发展的模式,在此基础上,为推进京津冀区域产业协同发展提供合理的政策建议。

1 京津冀产业协同发展的现状特征

1.1 产业协同发展进度加快

京津冀地区的区域合作具有较长历史,早在20世纪80年代京津冀都市圈的区域协调工作就已经开展,但一直进展缓慢。1982年《北京城市建设总体规划方案》中首次提出“首都圈”的概念,随后进行了首都圈规划,成立了全国最早的区域协作组织——华北地区经济技术协作会,解决地区间的物资调剂问题,指导企业开展横向经济联合。但是进入20世纪90年代以来,京津冀地区的区域协作逐步削弱,三地政府专注于自身经济建设,在招商引资、基础设施建设、产业发展等领域展开激烈竞争。2004年,在国家发改委的牵头下,三地发改委部门达成“廊坊共识”,就基础设施、资源、环境方面展开合作,并引导区域内行业和企业间的经贸、技术合作,建立京津冀发改委部门的定期协商制度。2014年京津冀协同发展上升为国家战略。2015年4月30日中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,旨在将京津冀地区打造为继长三角、珠三角之后的中国经济增长第三极,同时有序疏解北京非首都功能。京津冀三地产业协同发展已然进入快速推进阶段,京津冀三地政府之间、企业之间、行业协会之间的合作协议和具体项目数量逐渐增多,高层间互动愈加频繁。顶层设计的落实促使京津冀产业协同发展进程逐步加快。

1.2 产业合作领域逐步拓宽

在京津冀一体化提出的初期,三地的合作多限于低端产业。自习近平总书记在座谈会上提出要打破“一亩三分地”的思维定式后,三地政府积极响应这一要求,产业合作领域多集中在“高科技、高层次、高产出”的高新技术产业、先进制造业、现代商贸物流业、高端服务业等领域。

为充分发挥北京科技创新中心的辐射带动作用,京津、京冀之间在高新技术行业领域的合作进展加快。天津市武清区通过建设京滨工业园、京津科技谷、京津电子商务产业园、京津科技创新园和北斗新兴战略产业园等产业组织,促进京津两地高新技术产业的成果转化。其中,“中国云”物联网/云计算国家产业园、“京津云城”智慧城市等项目为武清打造京津产业新城奠定了坚实基础。同时,宝坻区与中关村共同建设宝坻京津中关村科技新城,宁河县与滨海高新区、北京首创集团共同规划建设京津合作示范区,也将成为京津合作的重要支点和纽带。曹妃甸和北京共同建设北京(曹妃甸)现代产业发展试验区,张家口市将依托张北云计算项目建成京津冀大数据走廊的数据中心,廊坊市建设北京经济技术开发区廊坊新兴产业区,承接北京高端产业转移,并分别与北京大学、清华大学合作共建固安生物医药孵化港动物中心项目和重大科技项目中试孵化基地。

先进制造业合作主要集中在京冀两地,为河北产业结构优化升级带来重大机遇。其中,保定市与北京亦庄经济开发区推进产业链合作,保定重点承接生物制药、集成电路等产业转移。新兴际华集团将北京凌云建材化工有限公司原料药碳酸氢钠项目整体搬迁转移到邯郸市武安区,注册成立新兴凌云医药化工有限公司。

商贸物流业是京津冀产业协同发展的着力点之一。在行业合作方面,大型商贸批发市场项目以京冀合作为主,物流园区合作以京津、京冀为主。就商贸批发市场项目而言,白沟新城承载北京市大红门地区的仓储、批发等市场业态。就物流园区建设而言,北京新发地农产品批发市场与河北高碑店合作建设新发地高碑店农产品物流园区。天津市武清区与阿里巴巴合作在天津京滨工业园投资建设华北电子商务物流中心。

京津冀三地的高端服务业合作以健康产业、旅游业和金融业为主。其中,河北省安新县与京汉置业集团合作,在白洋淀建设京津冀三地旅游度假大型娱乐休闲中心。此外,安新县还与福居缘保定投资有限公司合作共建保定白洋淀健康科技产业园。国际金融论坛“IFF新金融城园区”落户廊坊,为河北省金融服务业发展带来新的机遇。京津两市的服务业合作集中在合作开发邮轮游艇、低空飞行、房车营地等高端旅游新业态。

此外,传统产业领域的合作以农牧产品生产加工为主,主要集中在京冀、津冀地区合作。2008年12月,张家口市赤城县与北京华天公司合作建设肉牛育肥屠宰加工项目。北京二商集团大红门肉类食品有限公司在赤城县雕鹗镇投资建设赤城县大红门科技牧业有限公司,并于2010年2月21日正式开工。蔬菜生产销售方面,张家口市与北京新发地批发市场共建京张承蔬菜产销信息平台,形成京张承三地蔬菜信息会商机制,保障北京市民的蔬菜需求。

1.3 行业组织作用显现

推进京津冀协同发展既要有政府部门的政策支持与引导,也需要行业组织和行业协会的有效补充。行业协会通过搭建信息共享平台,制定行业标准等方式,促成企业的集体行动来降低企业交易成本,为京津冀三地的产业结构升级和中小微企业的健康发展提供助力。

随着京津冀产业协同发展进程的加快,三地间组建了部分行业组织和行业协会。其中,京津冀地区的酒类行业共同成立京津冀酒类协会,并在河北举行首届京津冀地区酒类产业协同发展高层峰会,旨在促进京津冀地区酒业的快速健康发展。目前北京已有多家名酒企业分别与天津、河北企业进行了代加工合作。2014年7月京津冀物流一体化研究中心成立,该中心对京津冀三地物流行业协会进行整合,促使三地的物流产业朝体系化、集聚化、集约化和特色化的方向稳步增长。此外,行业组织和行业协会的作用还表现在京津异地商会合作进展加快,天津市聘请21家北京异地商会作为“京津友好合作使者”。同时,北京天津商会筹备成立,已有会员企业200多家,北京天津商会逐步发展壮大。

2 京津冀产业协同发展模式比较

2.1 共建产业转移园区模式

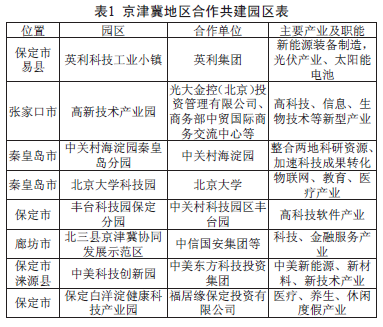

产业园区建设是指两个或多个有共建合作基础或意愿的园区,在政府和市场的双重推动下,为促进产业梯度转移而开展的一种跨区域经济合作模式。共建产业转移园区是目前我国典型的产业合作模式之一。共建产业转移园区的参与主体能够充分发挥各自所特有的人才、科技创新、劳动力、自然资源等方面的优势,促使区域间产业展开合作,实现各方共赢。共建产业转移园区模式的优点在于所建产业转移园区可以发挥其集聚效应和示范效应,降低园区内企业的生产成本,加速生产要素在园区内的自由流动,同时提高产业园区所在地的就业率。其不足之处为产业转移园区建设工作需要多部门进行相互协调和配合,这一协调过程中产生的摩擦往往会阻碍产业园区建设的发展。近年来京津冀地区异地产业园区的建设进展较快,据不完全统计,河北省与京津地区合作建立的产业园区已有20多个,其中在京津冀地区影响力较大的园区见表1。

2.2 产业整体或部分搬迁模式

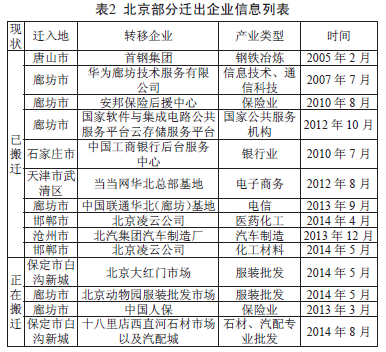

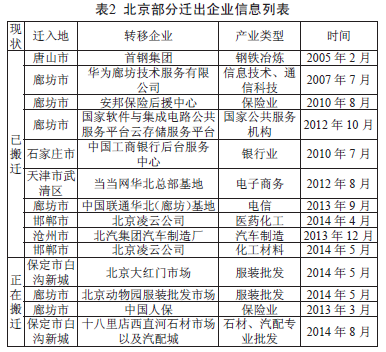

产业整体或部分搬迁是疏解非首都功能的主要方式。一方面,北京应逐步淘汰不符合首都功能定位和宜居城市建设要求的部分产业;另一方面,河北可以利用承接首都产业疏解的机会,调整优化自身产业结构。同时,产业整体或部分搬迁也可以扩大北京市人才、科技创新等优势的辐射范围。北京已有企业整体或部分搬迁至津冀两地(见表2)。该模式优点在于产业在搬迁过程中可以完成产业整体改造,由于产业升级改造后通常需要更大的空间,首都日益稀缺的土地资源已不能满足产业扩张的需求,而产业搬迁正好解决了这一难题。但产业搬迁的耗资巨大,需要政府和企业共同进行投资,搬迁过程中易造成资源浪费,并且目前产业搬迁转移的出发点多为满足企业自身利益目的,产业转移过程缺乏统一规划,较为混乱。另外产业搬迁还存在迁出地和承接地所需产业不同的矛盾,为优先解决非首都功能疏解问题,进行转移的产业多为污染严重的第二产业或是经济效益差的低端服务产业,这和承接地对高新技术产业和新兴服务产业的需求存在矛盾。

2.3 跨区投资设立公司模式

跨区投资设立公司是新兴的产业协同发展模式。该模式产生背景是企业在一线城市面临的高成本问题限制了其进一步扩张,因此企业选择在低成本地区投资设立公司,以实现企业利润最大化。这一模式的优点在于:宏观层面上,跨区投资设立公司不仅加速了生产要素在区域内的流动,并通过扩散效应将先进的管理经验和创新意识导入到欠发达地区,能够促进欠发达地区的经济增长,缩小京津冀三地的发展差距,推进京津冀一体化进程。微观层面上,企业本身通过跨区投资设立公司能够降低生产成本,实现企业的低成本扩张,有助于增强企业的市场竞争力。目前,北京已有部分企业在河北跨区投资设立公司(表3)。

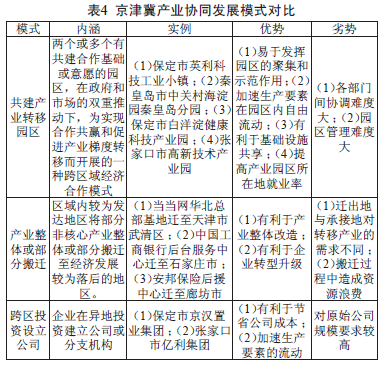

2.4 三种产业协同发展模式的比较

通过京津冀产业协同发展的案例可以看出,为推进京津冀产业协同发展,三地政府和企业积极推进产业合作,针对不同产业的发展特点选择了不同的合作模式。共建产业转移园区、产业整体或部分搬迁、跨区投资设立公司这三种模式各有优势与不足之处,政府和企业应针对实际情况进行选择(表4)。

3 推进京津冀产业协同发展的政策建议

目前,京津冀产业协同发展虽然在多数领域均取得重大突破,但仍存在不足之处,主要表现在以下四个方面:一是产业协同发展规划较为滞后。《京津冀协同发展纲要》虽已通过审议,但具体的专项规划仍未出台。二是京津冀三地区域内部发展不均衡,产业转移难度较大。三是京津冀三地合作的推动力偏重政府主导,行业组织、行业协会的影响力不足。四是京津两市产业结构自成体系,互补性较差,京津合作有待加强。针对上述问题,为进一步推进京津冀产业协同发展,需要加强以下四个方面的工作。

第一,制定具体的区域协同发展规划。京津冀协同发展领导小组应在《京津冀协同发展规划纲要》的基础上,就基础设施、产业合作、生态治理、公共服务等领域出台专项规划。同时,京津冀三地相关领域规划应该相互协调,在符合顶层设计要求的同时,结合自身的资源禀赋和比较优势,因地制宜的制定产业发展规划。

第二,加快产业链式融合发展。以“产业链”作为京津冀三地产业合作的重要途径,通过跨区域联合研发、构建总部基地网络、共建园区等方式,重点打造生物制药、航空航天、新能源、电子信息、文化创意,商务物流等行业的产业链。

第三,积极培育行业协会和行业组织。在政府主导的京津冀协同发展战略中,还应积极培育行业协会和行业组织,充分发挥其机制灵活、协调性强等特点,促进京津冀地区产业合作。京津冀三地要高度重视行业协会在培育特色产业集群中的重要性,促进科技成果转化和市场化发展。同时,还应积极培育行业组织,充分发挥其在民间交流和合作中的重要功能。

第四,优化京津两市合作模式。京津两市作为京津冀地区的特(超)大城市,应避免同构性、同质化发展,充分利用两市在人才、产业方面的优势,加强京津之间在金融、物流、文化创意等领域的交流与合作,进一步强化京津联动,加快实现同城化发展,共同发挥高端引领和辐射带动作用。

参考文献:

[1]Portugali J, Haken H. Synergetics and cognitive maps [J]. Geoforum, 1992 (2): 111-130.

[2]王兴明. 产业发展的协同体系分析——基于集成的观点 [J]. 经济体制改革,2013(5):102~105.

[3]董春,达捷. 四川三次产业协同发展研究 [J]. 经济体制改革,2008(6):153~155.

[4]王崇举. 对成渝经济区产业协同的思考 [J]. 重庆工商大学学报:西部论坛,2008(2):1~5.

[5]郗永勤,丁宗银. 闽台新兴产业比较与协同发展路径选择 [J]. 亚太经济,2012(3):144~148.

[6]柯丽菲. 广西北部湾经济区产业协同发展灰色关联分析 [J]. 广西社会科学,2013(2):26~30.

[7]芦彩梅,梁嘉骅. 产业集群协同演化模型及案例分析——以中山小榄镇五金集群为例 [J]. 中国软科学,2009(2):142~150.

[8]王兴明. 产业发展的协同体系分析——基于集成的观点 [J]. 经济体制改革,2013(5):102~105.

[9]綦良群,孙凯. 高新技术产业与传统产业协同发展机理研究 [J]. 科学学与科学技术管理,2007,28(1):118~122.

[10]何娣. 宁镇扬文化产业协同发展策略探讨 [J]. 南京社会科学,2009(9):136~139.

[11]任海军,曹盘龙,王国富. 生态经济与文化产业协同发展机理探究——以甘肃省为例 [J]. 甘肃社会科学,2012(3):183~186.

[12]魏后凯. 重塑京津冀发展空间格局 [N]. 经济日报,2014-06-06.

[13]张娟,王宪明. 次级中心城市选择中的区域经济意义——以环京津地区为例 [J]. 企业经济,2013(5):138~142.

[14]孙久文,张红梅. 京津冀一体化中的产业协同发展研究[J]. 河北工业大学学报:社会科学版,2014(3):1~7.

(责任编辑:保文秀)