区域政策

北京市水环境承载力评价研究时间: 2016-09-14信息来源:齐心 赵清 作者:hjr_admin 责编:

摘要:人类活动对水环境施加压力,水环境进行自我调节,而社会根据环境调节状况做出响应,以维持水环境系统的健康稳定状态。基于上述考虑,我们构建了一个“压力—状态—响应”框架的水环境承载力评价指标体系。利用北京市2003~2013年的数据进行实际评价后发现,北京市水环境压力呈现逐渐加大的态势,水环境状态基本稳定,全社会对水环境压力的响应稳步向好。总的来看,近十年来北京市水环境承载力在快速提升后进入一个相对稳定状态。关键词:北京;水环境;承载力;评价;指标

中图分类号:F062.2 文献标识码:A 文章编号:1671—4407(2016)02—152—04

作者简介:齐心(1969~ ),社会学博士,研究员,北京市社会科学院城市问题研究所副所长,研究方向为城市发展战略、城市网络、城市居住与住房问题;赵清(1979~ ),环境科学博士,助理研究员,研究方向为城市环境。

Study on the Water Environmental Carrying Capacity of Beijing

QI Xin, ZHAO Qing

(Urban Studies Institute, Beijing Academy of Social Science, Beijing 100101, China)

Abstract: Human activity exerts pressure on the water environment, the water environment is self-regulated, and the society responds according to the environment adjustment condition to maintain the health and stability of the water environment system. Based on the above considerations, we construct a “pressure-state-response” framework of evaluation index system of water environment bearing capacity. Using data from 2003 to 2013 in Beijing, we found that Beijing City water environment pressure presents is gradually increasing, the state of the water environment is stable, the response of the whole society on the water environment pressure steadily improves. Overall, water environmental carrying capacity of Beijing moves into a relatively stable state in the last decade.

Key words: Beijing; water environment; carrying capacity; evaluation; index

1 水环境承载力概念的界定

由于水环境承载力还没有形成一个完整的得到公认的理论体系,不同学科或不同目的的研究者对于水环境承载力的概念有着多向度的理解,导致水环境承载力概念的内涵和外延呈现一定程度的模糊不清现象。多数学者都是根据水环境承载的主客体角度对概念进行界定的。一类是从水环境主体本身进行定义,将水环境承载力等同于“水环境容量”“水环境纳污能力”或者“水环境容许污染负荷量”等,即在一定水域,其水体能够被继续使用并仍保持良好生态系统时,所能够容纳污水及污染物的最大能力。这是一种狭义的水环境承载力概念。更多学者则是从环境承载的客体或对象角度进行定义,将水环境承载力界定为某一时期、某种环境状态下,某一水域环境对人类社会、经济活动的支持能力。这是一种广义的水环境承载力概念。

水环境承载力比水环境容量具有更广泛的内涵。水环境承载力除了水体容纳污染物的能力之外,还包括对水资源开发利用的承受能力,以及对水生态系统变化的容忍限度。水环境承载力用经济社会的尺度来表征水环境与人类经济活动的关系,它侧重于对发展的支撑能力;而水环境容量用水体的自然尺度衡量水环境与人类经济活动的关系,它侧重于对入水污染物的接纳能力。水环境承载力通过经济社会发展的指标,直接表征经济社会发展的目标,对经济发展规划具有直接指导意义;而水环境容量是以对自然的研究为基础的,与技术进步、环境监测结合更紧密,对水环境与经济社会发展的关系是一种间接的反映,不能直接用于社会经济预警[1]。

除了主体—客体的维度,对水环境承载力概念的界定还可以有以下维度:①现实—潜在。现实水环境承载力是指在当前条件下水环境所能承载的人口和经济社会活动数量;潜在水环境承载力是指在未来某一时点水环境所能承载的人口和经济社会活动数量[2]。②静态—动态。静态水环境承载力指本地自然水对该地区人口、经济和生态的最大支撑能力。动态水环境承载力指引入域外水资源所能支撑的最大人口、经济和生态规模。③相对—绝对。除了可对水环境所能承载的人口经济社会生态的实际规模进行计算以外,还可以以参照值或参照区为标准计算相对承载力。

2 水环境承载力指标体系研究综述

指标体系评价法是水环境承载力评价中应用最为广泛的一种方法。从水环境承载力的概念及其主要影响因素出发,可以设置一系列指标来衡量水环境承载力。建立评价指标体系有助于水环境承载能力评价方法与评价手段的规范化、标准化。评价结果以评级或评分的方式呈现,相对直观明确。评价主要使用一些统计指标,对基础数据本身要求不高。还适合纵向和横向的对比分析以及对长期变化情况的预测评价。当然,由于水环境本身具有客观性、动态性、模糊性等多样性特征,水环境承载力的研究还涉及水资源社会经济生态系统这样的多因素、多层次的复杂系统,试图用一组指标对这一系统进行分析研究仍然是十分困难的。

目前,国内许多研究者从不同角度、用不同方法对水环境承载力的评价指标进行了研究。从已有的关于水环境承载力评价指标体系研究看,指标体系的框架结构主要有以下几种类型:

(1)“水资源—水环境(生态)—社会经济”。

此类指标体系结构最为常见,针对各个系统分别设立相应的指标,既反映水资源系统(包括水量和水质两个方面)本身的发展程度,又反映社会系统、经济系统和生态环境系统的动态变化及对承载力的影响程度。譬如:李姣等[3]、付桂珍等[4]制定的水环境评价指标体系都包括经济、社会、资源与环境等子系统,全面反映“资源—环境—经济—社会”的发展规模和质量。高伟[5]、李美荣等[6]、王玉凤等[7]的指标体系在“经济社会资源环境”之外还增加了“技术管理”系统,反映管理方式和技术水平对水环境承载力的影响。程兵芬等[8]、曾现进等[9]的指标体系包含水资源、水生态、社会经济三个子系统。崔兴齐等[10]、李艳等[11]的指标体系则进一步把水资源子系统细分为水量和水质两个子系统,从而形成了“社会经济—水量—水质—生态环境”结构的指标体系。

(2)“生态—经济—社会承载力”。

此类指标体系选择与经济、社会、生态相关的水资源及水污染状况指标,反映水环境的经济承载力、社会(人口)承载力和生态承载力。例如冮明峰等用污径比、水资源利用率、水资源供需比衡量水环境的生态承载力,以人均GDP、人均水资源量、城市化水平衡量水环境的人口承载力,以工业废水达标率、工业重复用水率、农民人均纯收入、城镇恩格尔系数、城镇生活污水处理率衡量水环境经济承载力[12]。房睿等用水资源开发利用率、植物覆盖率、水土流失率、生态用水率、人均水资源量衡量水环境生态承载,人均COD容量、人均GDP、人均可供水量、万元GDP用水量衡量水环境人口承载,用万元GDP的COD排放量、(工业)水重复利用率、单方水投资衡量水环境经济承载[13]。杨维等人的指标体系除了水环境的经济社会与生态承载力外,还增加了水质和水量承载力两个部分[14]。

(3)“压力—状态—响应”。

“压力—状态—响应”模型是应用广泛的一类通用评价模型。该模型的理论认为人类活动与自然环境之间存在着循环往复的“压力—状态—响应”关系。水环境承载力的“压力—状态—响应”评价指标体系反映了社会经济、水环境和生态系统之间的压力、状态、响应关系。例如,赵丹婷等人建立了基于“承载能力—承载压力—承载状态—社会经济调控能力”框架的南四湖流域水环境承载力指标体系[15]。王金南等基于压力—状态—响应结构模型,应用环境承载力预警分析方法,分析了长江三角洲16个城市水环境承载力演变情况,并按照压力—状态—响应的逻辑关系提出了水环境承载力提升的建议[16]。

(4)“无结构”。

此类指标体系未在对结构进行细分,而是根据水环境承载力的概念、指标的常用程度、数据可得性等标准直接列出若干指标。比如,贾振邦等选择单位投资可治理废水量、单位工业废水排放量的工业产值、单位BOD排放量的国民总产值、水体控制目标与水质预测浓度之比、水体环境容量与污染排放量之比、单位污水的处理投资等6项指标作为评定水环境承载力大小的依据[17]。赵然杭等选择了单位固定资产(工业)产出率、工业万元产值耗水量、农田灌溉定额、城市水资源总量与用水总量之比、城市供水量与需水量之比、工业万元产值废水排放量、单位标准污染物(COD)排放量的工业产值、水体污染物浓度与标准浓度之比的倒数等8个指标[18]。邢有凯等选择了城市水资源总量/用水总量、人均地区生产总值、单位地区生产总值(GDP)水耗、工业万元增加值废水排放量、工业万元增加值COD排放量、工业废水重复利用率、污水处理率、工业废水排放达标率、人均日生活用水量等9个指标[19]。王莉芳选择了水环境功能区水质达标率、用水总量、水资源总量、万元GDP用水量、工业重复用水率、工业废水排放达标率、城市污水处理率、农业灌溉有效利用系数等8个指标[20]。

3 北京市水环境承载力指标体系构建

由于水环境承载力还没有形成完整的理论体系,缺乏公认的概念,导致评价承载力的指标体系不完善。存在的主要问题是指标体系的构建多偏于简单化、人为化,指标的选取不够规范和完备,很少有学者对指标体系的逻辑框架和指标筛选的依据进行周密的论证和研究,这就给水环境承载力的评价结果的信度和效度带来很多问题。例如,很多指标体系纳入了大量表征经济社会发展水平的指标,仿佛经济社会发展水平越高或越低,水环境的承载力也越高或越低。事实上,经济社会发展对水环境承载力的影响要辩证的看,既有经济社会发展水平越高对水环境的压力越大的一面,也有经济社会发展水平越高解决水环境问题的能力越强的一面,因此经济社会发展水平与水环境承载力之间并不是简单的线性关系,很难说经济社会的发展一定会导致水环境承载力的提高或降低。

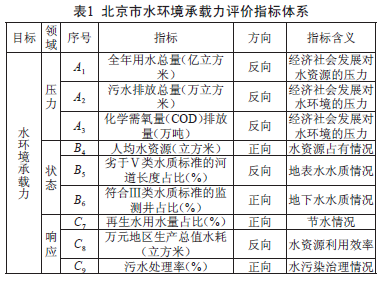

人类活动对水环境施加压力,水环境进行自我调节,而社会根据环境调节状况做出响应,以维持水环境系统的健康稳定状态。采用压力—状态—响应评估模型可以较好地反映以上逻辑关系。水是生态系统的重要组成部分,水环境作为生态环境的组成部分具有环境属性,而其水体属于水资源范畴具有资源属性,因此在我们的指标体系中纳入了部分水资源指标。基于上述考虑,我们构建了一个基于“压力—状态—响应”框架的北京市水环境承载力评价指标体系(见表1)。其中,“压力”部分反映的是人口的增长以及经济社会的发展所带来的对水资源需求和水污染物排量的增长所带来的压力,“状态”部分反映的是当前水资源占有和水质情况,“响应”部分反映的是水资源利用和水污染治理的水平。

4 北京市水环境承载力评价结果

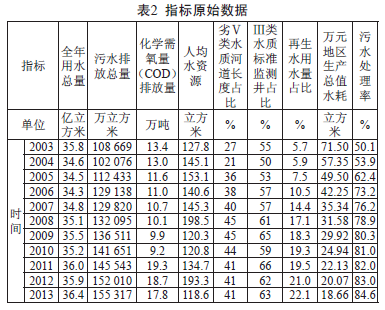

各指标的原始数据见表2。B5、B6两个指标的数据来自历年的《北京市水资源公报》,其中2006、2007年没有深层监测井Ⅲ类水质达标数,因此这两年的B6指标为估计值(以2005和2008年的平均值代替)。其余指标数据均来自历年《北京市统计年鉴》,其中化学需氧量(COD)排放量指标自2011年起调整了统计口径和核算方法。

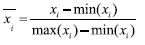

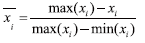

鉴于各指标单位不同难以直接进行计算,则需要对原始数据进行处理和变换。先确定指标方向,再采取如下方法对数据进行无量纲化处理:

正指标:

逆指标:

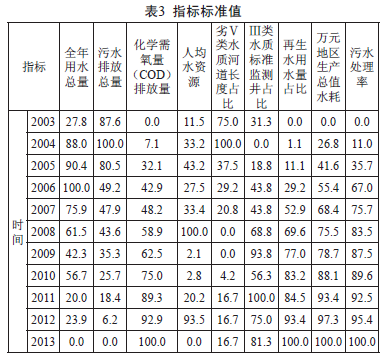

其中,max(x),min(x)分别为指标X中的最大值和最小值,经过处理后的各指标标准值取值范围为[0,1]。为了使结果易读,我们将标准值乘以100,从而使各指标的取值范围扩大到[0,100]。由于化学需氧量(COD)排放量指标自2011年起调整了统计口径和核算方法,为了使历年数字可比,我们对2011~2013年的该指标进行了调整:自2003年以来COD排放量一直呈线性下降趋势,按此趋势预测2011年的排放量应为8.4万吨,我们以此为基准将这3年的排放量等比例调整为8.4万、8.2万和7.8万吨。最后经过计算得到的各指标的标准值见表3。值得注意的是,由此得到的指标标准值只具有年度间比较的意义,其绝对值的大小并不能反映水环境承载力的绝对水平。

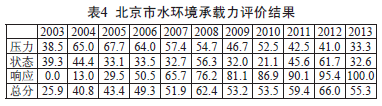

为了合成评价分数,我们对于指标权重做了等权重处理,亦即每个指标的权重是相同的,这相当于计算每年的总平均分和各个子领域的平均分。最后的评价结果见表4。

从评价结果中我们可以得出以下几点结论:

(1)水环境压力呈现逐渐加大的态势。压力评分呈现逐年走低的趋势,显示水环境承受的压力逐渐加大。从具体指标看,全年用水总量和污水排放总量都逐渐增大,成为水环境压力的主要来源。化学需氧量排放量逐年稳步下降,在一定程度上降低了水环境所承受的压力。

(2)全社会对水环境压力的响应稳步向好。响应评分稳定地逐年好转,显示北京市在水资源利用和水污染治理方面持续取得进步。从具体指标看,三个指标都逐年改善,再生水利用率和污水处理率不断提升,万元地区生产总值水耗不断下降。

(3)水环境状态基本稳定。在压力和响应两股力量的作用下,北京市水环境的状态基本保持了稳定。从状态评分来看,历年的波动较大,看不出明显的趋势。从具体指标来看,衡量水资源占有的1个指标和水质状况的2个指标均波动较大。人均水资源占有量的波动可能与气候条件相关,但水质的剧烈波动似乎与监测指标选择不当或监测方法不当有关。

(4)总的来看,近10年北京市水环境承载力在快速提升后进入一个稳定状态。从评价总分来看,头几年有明显提升,随后进入一个相对平稳的状态。

参考文献:

[1]陈长安,张丽,张惠芬. 水环境承载力的研究进展 [J]. 资源环境与发展,2008(4):19~21.

[2]孔凡文,张婷婷,胡弘. 城市水资源承载力概念探析 [J]. 资源开发与市场,2013(5):523~525.

[3]李姣,严定容. 湖南省及洞庭湖区重点城市水环境承载力研究 [J]. 经济地理,2013(10):157~162.

[4]付桂珍,贾磊,李昌. 武汉城市圈水环境承载力研究 [J]. 中国农村水利水电,2013(11):48~51.

[5]高伟. 湖州市水环境承载力评价 [J]. 水利科技与经济,2009(11):947~949.

[6]李美荣,郑钦玉,刘娟,等. 基于AHP法的重庆市水环境承载力研究 [J]. 水利科技与经济,2012(5):1~6.

[7]王玉凤,周保华,于璐. 基于指标体系的济南市水环境承载力分析 [J]. 水利规划与设计,2015(4):4~7.

[8]程兵芬,罗先香,王刚. 基于层次分析——模糊综合评价模型的东辽河流域水环境承载力评价 [J]. 水资源保护,2012(6):33~36.

[9]曾现进,李天宏,温晓玲. 基于AHP和向量模法的宜昌市水环境承载力研究 [J]. 环境科学与技术,2013(6):200~205.

[10]崔兴齐,孙文超,鱼京善,等. 河南省近十年水环境承载力动态变化研究 [J]. 中国人口•资源与环境,2013(S2):359~362.

[11]李艳,刘萍,王贵东,等. 基于灰色关联度的水环境承载力指标体系简化 [J]. 沈阳建筑大学学报:自然科学版,2011(1):135~139.

[12]冮明峰,马太玲,孙晶. 呼和浩特市水环境承载力综合评价 [J]. 干旱区资源与环境,2010(9):60~63.

[13]房睿,谢海燕,王纯利. 玛纳斯河流域水环境承载力评价指标体系研究 [J]. 水利科技与经济,2010(8):841~844.

[14]杨维,刘萍,郭海霞. 水环境承载力研究进展 [J]. 中国农村水利水电,2008(12):66~69.

[15]赵丹婷,慕金波. 南四湖流域水环境承载力评价指标体系构建 [J]. 中国环境管理干部学院学报,2011(6):41~45.

[16]王金南,于雷,万军,等. 长江三角洲地区城市水环境承载力评估 [J]. 中国环境科学,2013(6):1147~1151.

[17]贾振邦,赵智杰,李继超,等. 本溪市水环境承载力及指标体系 [J]. 环境保护科学,1995(3):8~11.

[18]赵然杭,曹升乐,高辉国. 城市水环境承载力与可持续发展策略研究 [J]. 山东大学学报(工学版),2005(2):90~94.

[19]邢有凯,余红,肖杨,等. 基于向量模法的北京市水环境承载力评价 [J]. 水资源保护,2008(4):1~3.

[20]王莉芳,陈春雪. 济南市水环境承载力评价研究 [J]. 环境科学与技术,2011(5):199~202.

(责任编辑:冯胜军)