区域政策

SCP模式下提升京津冀环境污染治理效应研究时间: 2016-09-14信息来源:崔松虎 杨明娜 作者:hjr_admin 责编:

摘要:基于京津冀协同发展上升为国家战略,针对京津冀频繁出现的雾霾现状,密切三方合作,强化三方协同,加速提升环境污染治理效应已迫在眉睫、刻不容缓。据此,从治理结构、排污行为、治理绩效作为切入点,采用投入与产出数据包络分析法并借助MaxDEA6.3软件,对目前京津冀环境污染治理现状进行了深入的剖析,并提出了如何加速提升环境污染治理效应的对策建议。关键词:京津冀;环境污染;治理效应;SCP模式

中图分类号:F062.2 文献标识码:A 文章编号:1671—4407(2015)12—150—05

基金项目:国家社会科学基金后期资助项目(15FJY004);2015年度河北省社会科学重点研究专题“经济强省美丽河北”专题研究;“京津冀协同发展”专题研究;秦皇岛市科技局软科学项目(201502A293)

作者简介:崔松虎(1962~ ),男,博士,教授,主要研究领域为应用经济、公共管理;杨明娜(1988~ ),女,硕士生,研究方向为公共管理。

Research on Effectiveness of Environment Pollution Control of Beijing—Tianjin—Hebei Based on SCP Mode

CUI Songhu, YANG Mingna

(College of Public Administration, Yanshan University, Qin Huangdao Hebei 066004, China)

Abstract: With the coordination of Beijing—Tanjin—Hebei becoming to national strategy, according to current situation of Beijing—Tanjin—Hebei frequent fog and haze, it is argent to untie the tripartite cooperation, to strengthen the tripartite synergy and promoting effectiveness of environmental pollution control. Given this, the study uses governance structure, pollution discharge, governance performance as a starting point, utilizing input and output of data envelopment analysis with the aid of MaxDEA6.3. Then,we deeply analyze the current situation of Beijing—Tanjin—Hebei environment pollution control and give advises of how to accelerate the promotion effect of environmental pollution control.

Key words: Beijing—Tanjin—Hebei; environment pollution; governance effect; SCP mode1 引言

环境污染是指人类在生产、生活过程中自然或人为所排放的各种物质或能量超过环境自净能力,从而降低环境质量、危害人类及其他生物、动物生存与发展的现象。随着我国工业化、城镇化进程的加速,来自生产、生活所排放的各种废气、废水、废渣、生活垃圾等,不仅严重危害着人们的身心健康,同时也不断侵蚀着人们所赖以生存的生态空间。目前京津冀城市群己经被以高浓度细粒子(全年)和高浓度臭氧(夏秋季节)为特征的典型“双高”所笼罩,表现为大气质量明显下降,能见度普遍降低,雾霾锁城事件频繁发生等。加速提升环境污染治理效应已成为京津冀协同发展中的重中之重,刻不容缓。

“十二五”期间,在国家环境部调查统计排污量最多的41个行业中,废水排放量位于前4位的行业依次为造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、纺织业、农副食品加工业。其中,河北在造纸及纸制业、农副食品加工业废水排放量分别居全国第四、第五位。在废气中二氧化硫排放量位于前3位的行业依次为电力及热力生产供应业、黑色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业。其中河北二氧化硫排放量居全国第三位,碳氢化合物和一氧化碳排放量居全国第二位,工业烟(粉)尘、机动车颗粒物及氮氧化物排放量居全国第一位。同时在全国工业废水中石油类排放量最多的十大省份、挥发酚排放量大于100吨的四大省份、氰化物排放量大于10吨的六大省份中,河北均名列其中[1]。京津虽未列进上述之列,但却同样面临环境污染治理的严峻挑战。从上不难看出,河北在京津冀环境污染治理上可谓重任在肩、使命神圣。尤其在当今京津冀协同发展上升为国家战略并进入具体实施操作的大背景下,更是面临背水一战、破釜沉舟。

那么,如何密切与强化京津冀合作与协同,加速提升环境污染的治理效果?SCP模式的引用不失为是一个明智之举与有效途径。SCP(structure—conduct—performance,结构—行为—绩效)模式,是20世纪30年代以梅森和贝恩为代表的哈佛学派主张的产业组织逻辑体系,它的核心是企业为了占有更大的市场范围、实现更高的经济利润所采取的创新、合并、广告等一系列战略性行为,最终显现于企业的技术进步、市场扩大、效益提升的经济绩效之中,从而极大地提升企业生产经营成果的举措[2]。

SCP模式自20世纪80年代中期传入我国以来,不仅在促进企业的经营成果上功不可没,同时在提升政府绩效上也起到了积极的推动作用。环境污染治理是人类生存的永恒课题,是政府、企业及社会各类组织共同参与,从而最大限度地保护生态环境资源、增进公共利益的过程,同时也是政府通过政治权威与行政权力采取有效措施,保卫和维护人类生存空间的过程。对此,本研究的环境污染治理包含以下三个层面的含义:第一,制度及政策层面的“治理结构”;第二,治理对象层面的“排污行为”;第三,治理效果层面的“治理绩效”。这三个治理结构(structure)、排污行为(conduct)、治理绩效(performance)共同构成SCP模式,且成为本研究的切入点——即有效提升京津冀环境污染治理效应的剖析对象。

2 京津冀制度及政策层面的治理结构

改革开放以来,特别是“十七大”把生态文明建设写进党的报告以来,全国范围内对环境污染治理的重视程度明显提高,对环境污染治理力度也明显加大。单从制度及政策层面,京津冀围绕着环境污染治理所出台的各类相关政策法规就达58项之多,几乎接近改革开放至“十七大”前近30年之总和,从此可见三地政府对环境污染治理的良苦用心[3~5]。但通过细心观察不难发现,这些政策及法规均是京津冀三方各自的地方性举措,是典型的单兵作战,几乎没有合作与协同的联合作战、集团作战之内容。“十八大”以来,随着京津冀一体化上升为国家战略,三方在交通、社保、治污等各领域均有合作协同的举措,如《京津冀联合治理大气污染行动》等,但至今仍显得速度迟缓、领域不广、力度不大。

加速提升京津冀环境污染治理效应,单靠传统的单兵作战、各自为战已是形势所落,且收效甚微;联合作战、集团作战、协同作战才是互发优势、取长补短且行之有效的最佳途径与必由之路。因此,京津冀三方应立足自身,着眼合作,正视自身缺陷与不足,充分吸收它方比较优势与特色,从协同发展的国家战略出发,尽早出台并加速实施《京津冀协同发展规划纲要》及反映京津冀共同利益目标及统一意志的《京津冀协同治理环境污染中长期规划》《京津冀协同治理环境污染近期目标》等十分紧迫,且刻不容缓,并理应成为京津冀协同发展的重中之重及首要战略目标。

3 目前京津冀排污现状

3.1 京津冀经济社会定位及排污现状比较

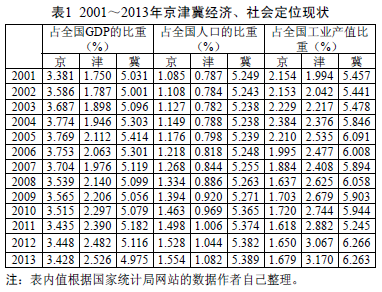

京津冀是地理位置相连而政治地位、经济发展水平不一的三方所构成,三地间资源禀赋差异、劳动力成本差异及产业发展不平衡等,皆为区域内经济结构调整、产业结构重组、环境治理合作等提供了广阔的合作与协同空间。表1列出了2001~2013年京津冀经济、社会定位现状相关数据。

从表1中可知,自“十五”以来,北京GDP以2004年为界,占全国GDP的比重先上升后下降呈倒“U”型,其比重约在3.8%~3.3%;天津GDP至2005年一直上升,而2006~2007年两年下降,从2008年始又一直上升,其比重约在1.7%~2.6%;河北GDP摇摆不定且无明显变化规律,其比重约在4.9%~5.5%。京津冀人口占全国比重大体上分别为1.0%~1.6%、0.7%~1.1%、5.2%~5.4%,但明显看出三地均呈逐年上升。工业产值比重,北京总体呈现下降趋势,其比重约在2.4%~1.6%;天津呈明显上升趋势,其比重约在1.9%~3.2%;河北则一直在5.4%~6.3%范围内起伏。从上可知,北京的GDP比重比人口、工业产值比重均高出3倍左右,说明北京的劳动生产率高、产业结构合理;天津的GDP比重比人口比重高出2.5倍左右,说明天津劳动生产率也不错,但工业产值相对偏低,表明工业企业经济效益欠佳;而河北GDP比重比人口、工业产值比重均显偏低,说明河北不仅劳动生产率低下,且产业结构也不尽合理,经济效益也不乐观。津冀两地加速实现产业结构转型升级、提升工业企业经济效益刻不容缓。京津冀三方在生产过程中对环境污染的现状见表2。

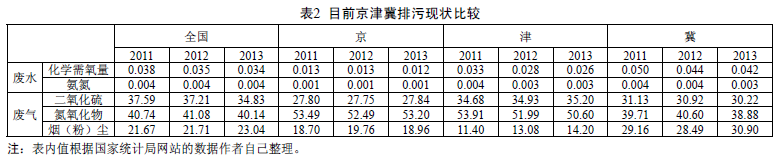

从表2中可知,废水污染物中化学需氧量与氨氮排放,北京、天津各年均比全国平均水平低,而河北化学需氧量排放却高于全国平均水平,氨氮排放接近全国平均水平。废气污染物中二氧化硫、烟(粉)尘排放量,京津比全国平均水平低,而河北又比全国平均水平高;氮氧化物排放量北京、天津均高出全国平均水平。可见,京津冀三方在环境污染治理上均肩负着各自不同的艰巨使命。

3.2 京津冀环境污染治理比较

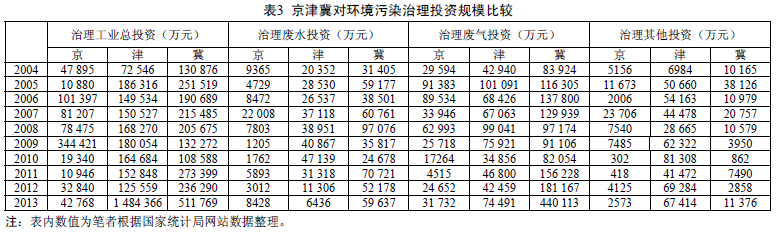

改革开放以来,特别是“十一五”以来,京津冀围绕着环境污染治理,持续投入资金,且从未间断。表3反映了2004~2013年京津冀治理工业、废水、废气及其他治理投资总规模的现状。

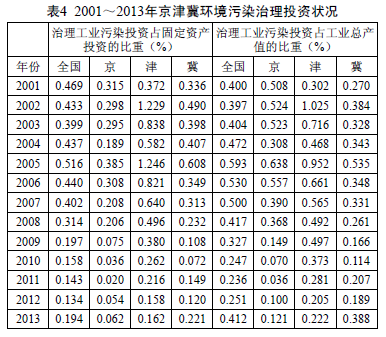

从表3中可知,北京除2009年治理工业污染总投资远超过天津、河北以外,其他年份均远低于天津、河北。在废水治理投资中,北京2007年投资规模达到高峰之后呈明显下降趋势;天津2009年、2010年投资远超过北京、河北规模之后也呈明显下降;河北2008年废水治理投资规模最大之后也呈下降。治理废气投资中北京最少,天津继之,河北最多。这也与河北工业污染源众多、环保任务繁重有关。在其他治理投资中,天津的投资规模远多于北京、河北。上述环境污染治理投资规模反映了不同污染物与其投资治理的侧重关系,却未能反映出投资效率及其治污效果。根据国际通用的“当工业污染治理投资占全社会固定资产投资的2%以上、占工业总产值的1%以上时,才能达到有效治理污染”[6]之标准,京津冀环境污染治理投资是否达到了这一有效治理标准。2001~2013年京津冀环境污染治理投资状况见表4。

从表4中可知,“十五”以来,京津冀及全国治理工业污染投资占全社会固定资产投资比重、占工业总产值的比重均呈倒“U”形,即2005年以前每年逐步增加,而2006年起均显下降。京津冀工业污染治理投资占全社会固定资产投资的比重分别为0.02%~0.4%、0.2%~1.3%、0.2%~0.7%,与全国平均的0.1%~0.6%相比北京偏低,津、冀偏高。但与国际通用的有效治污标准相比均相差悬殊。京津冀工业污染治理投资占工业总产值的比重分别为0.1%~0.7%、0.2%~1.0%、0.1%~0.6%,与全国平均的0.2%~0.6%相比均较接近,但与国际通用的有效治污标准相比,同样相差悬殊。无论从全社会固定资产投资的角度,还是从工业总产值的角度,京津冀用于环境污染治理的投资现状,远没有达到国际通用的有效标准。即使以投入最高的2005年为界,在全社会固定资产投资比重上京津冀分别低出1.615、0.754、1.392 个百分点;在工业总产值投资比重上分别低出0.362、0.048、0.465个百分点,从而远未满足降低污染负荷的资金需求,尽管每年投资不少但却达不到见效标准,继而达不到有效治污目的,导致投资效率低下,投资效果欠佳。因京津冀产业结构不同,其生产过程中所排污程度也有差异。表5是京津冀与全国的工业污染投资治理结构的变化表。

从表5中可知,京津冀工业污染治理投资主要是以废气治理为主的,其用于废气治理的投资远高于废水治理的投资,尤其是京、冀用于废气污染治理投资高出废水治理投资的3倍以上。在废水治理上北京投资很不均衡,尤其2007年、2011年治理投资分别占工业投资比重的27%、54%以外,其他年份均低于10%。而天津对废水治理投资一直保持在15%~30%。河北对废水处理投资较平稳,且一直在20%以上,但至2013年却下降至12%以下。

4 京津冀环境污染治理投资效率分析

对京津冀环境污染治理投资效率,可以采用投入与产出数据包络分析法、并借助MaxDEA6.3软件进行剖析。因环境污染主要来自工业,故以工业污染治理投资额代表环境污染治理投资,以工业增加值为产出指标,把投资综合效率分解为纯技术效率和规模效率,则:综合效率 = 纯技术效率 * 规模效率,其值越大说明综合效率越高。表6是以工业增加值为产出指标,对京津冀环境污染投资效率剖析的结果。

从表6可知,2004~2013年,北京工业治污投资综合效率平均值为0.9395,在京津冀三地中最高,除2005年、2007年、2008年三年外,其余年份综合效率均为1,表明北京工业污染治理投资相对效率高,即投入产出比高于天津与河北。而河北、天津的综合效率平均值分别为0.7180、0.4353,河北的投资效率好于天津。从纯技术效率角度看,京津冀技术效率平均值分别为1、0.6047、0.9655,北京、河北的纯技术效率较高,而天津的纯技术效率较差。从规模效率角度看,京津冀平均值分别为0.9395、0.7310、0.7321,北京的规模效率仍然最高,而河北、天津的规模效率接近。综合考虑纯技术效率与规模效率影响下的京津冀工业污染治理投资效率,可以判断出天津、河北在工业污染治理投资的投入与产出比上效率欠佳,即工业污染治理资金使用效率低,污染治理效果不理想。

5 结论及建议

基于SCP模式,对京津冀目前环境污染治理效应进行剖析,其目的就是通过对三方的比较,肯定成绩,找出不足,并进一步挖掘出三方密切强化合作协同的契合点,以加速提升其治污能力及其效果。通过上述剖析,得出如下研究结论及其建议:

第一,“十七大”以来,京津冀围绕着提升环境污染治理效应,出台了一系列相关的政策法规,其数量之多、领域拓宽前所未有。但其治污行为均未形成长远而有效的战略机制,表现为治污目标不够明确,治污投入起伏不定,治污决心不够坚决,治污效果不够明显。因此,在当今京津冀协同发展已上升为国家战略并进入具体实施操作的大背景下,体现三方共同利益目标与统一意志的《加速实施京津冀协同发展规划纲要意见》《京津冀协同治理环境污染中长期规划》《京津冀协同治理环境污染近期目标》等应呼之即出,刻不容缓,且理应成为京津冀协同发展的重中之重及首要战略目标,抓紧付诸实施,并力求速见成效。

第二,京津冀是地理位置相连而发展现状不一的三方合作体。从目前而言,河北治污任务繁重而艰巨,且治理效果欠佳。京津两地虽未比河北严峻,但也同样面临提升治污效应的艰巨挑战。打破一亩三分地旧念,齐心协力、同舟共济,联合作战、协同作战是打好、打赢治污见效攻坚战的必由之路及有效途径。

第三,按照国际通用的治污有效投资标准,无论是京津,还是河北,均远未达到治污有效投资标准,三方更需群策群力、合作共赢,加速实现产业转型升级及经济发展方式的转变,以更佳的经济效益、以更多的治污投入,为尽早达到国际通用的治污投资有效标准、尽快提升协同治污效应而发奋努力。

第四,从京津冀目前治污投资效率来言,北京尚好,但津冀欠佳,其效率尚达不到40% 的水准。因此,津冀两地应积极主动、全力争取同北京的合作与支持,无论在提升治污资金的使用效率上,还是在通过技术进步、实现产业转型升级的路径上,均需主动作为,加大力度。

第五,京津冀协同发展是国家战略,也是党和政府的意志和体现。因此,从中央层面而言,也应对京津冀的协同发展予以更加重视,无论从宏观指导上,还是从政策、资金、技术、人才等各方面,均应加以倾斜与扶持,尤其对河北应更加关怀与照顾(治污任务最重,经济实力最弱),以此加速提升京津冀治污协同效应,加速京津冀协同发展。

参考文献:

[1]国家环境部. 环境统计年报[DB/OL]. (2015—6—12). http://zls.mep.gov.cn/hjtj/nb/2013tjnb/.

[2]苏东水. 产业经济学[M]. 北京:高等教育出版社,2005:63~66.

[3]北京市人民政府网. 政策法规[DB/OL]. (2015-6-12). http://www.beijing.gov.cn/.

[4]天津市人民政府网. 政策法规[DB/OL]. (2015-6-12). http://www.tj.gov.cn/.

[5]河北省人民政府网. 政策法规[DB/OL]. (2015-6-12). http://www.hebei.gov.cn/.

[6]Bengt H, Paul M. Multitask principal-agent analyses: incentive contracts, asset ownership, and job design [J]. Journal of Law, Economics & Organization, 1991(1): 24—52.

(责任编辑:苏斌)